日本人男性がドイツ人女性にモテるには?ドイツでの好まれる恰好とは?

日本人男性がドイツ人女性にモテるには?

Maxie「私の動画結構日本人男性が見てくれているんですけど、コメントでどうしたらドイツ人女性にモテますか?って。」

サンドラ「あぁー…今だとオンライン、ネットとかも利用できると思うけれど、やっぱり現地に行って、ドイツの大学って結構日本語コースがあるからそこに通っている人と知り合いになる方が現実的なのかなと思いますね。国も違いますし、少し難しい問題ではありますが…」

■第一印象とは実際にどういうものなのか?

今回は日本とドイツの第一印象をテーマに、ドイツ人と日本人の両親を持つエッセイストのゲスト、サンドラ・ヘフェリンさんのお話を聞いていく回となっています!

また、Maxieさんの動画のコメントからドイツ人女性にはどうすればモテるの…?と言った疑問にも答えてくれています。

Maxie「さて、今日のテーマは何でしょう?」

サンドラ「第一印象です。これはどの国でも共通なんですけど、第一印象はとても重要で、今回では服装や、所作など日本とドイツで良い印象を与える違いをお伝えしていきたいと思います。」

○日本での良いマナーとは?

サンドラ「日本では座り方、がやっぱり大切なのかなと思います。私もかしこまった場所で足を組んでしまったり、そうすると日本では第一印象の前にお行儀のあまり良くない、足癖の悪い人という印象を持たれがちだったりします。」

Maxie「日本だと女性はスカートを履いている女性が多いような気がします。というのも日本には制服があるからだと思いますね。スカートを履いていると足を組んだら見えてしまう、という注意から座り方に気を付けているのだと思っていました。」

確かに日本では座り方に重きを置いている場面も多々あります。例えば、かしこまった場面、面接であったり、初対面の人との会話であったり、お客様に対する時であったりと考えてみると結構多いですよね。膝をそろえて両手は膝の上に置く。そして背筋をピンと伸ばして椅子の背もたれには背中を付けない等…様々なルールが常識としてあります。しかしもちろん家族や友達と話したりする場面では足を組んだり、好きな様にしているので常にかしこまった仕草をしているわけではありません。

○ドイツでの好まれる恰好とは?

サンドラ「逆にドイツ、まぁヨーロッパとかアメリカもそうなんですけど、学校に制服というものはありませんよね。それに加えてドイツ人女性はあまりスカートを履いていないような気がします。ユニセックスで男性も女性も同じ様な色であったり、恰好を好んでいるような印象を受けますね。」

Maxie「でも、ドイツ人の男性なんですけど、日本に行った時に日本人の女の人はスカートを履いていて可愛い!と思ったそうなんです。だから中には日本人女性の可愛らしい恰好、淡い色の洋服を着たり、ふわりとしたスカートを履いたりと言った服装は好まれる事もありますね。」

サンドラ「なるほど。でもドイツの地域にもよるんですけど、例えば女性らしい洋服、ピンクでふりふりのブラウスを着てスカートを履いていたりするとあまり良く思われない事も少しあるかもしれませんね。」

Maxie「あぁー、私の友達で久しぶりに彼氏と会える!ってなって嬉しくて少しだけ化粧をして行った人がいるんですけど、そうしたら彼氏に化粧、ちょっと嫌だと言われてしまったそうなんです…」

なんとドイツではふりふりとした洋服やスカートを履いているとあまり良く思われない事もあるそうです。全員が全員悪いと思っているわけではありませんが、好まれてはいない様です。それは男性、女性関わらず、シンプルで動きやすい恰好の方が好まれているという事なのでしょう。また、ドイツ人女性はあまり化粧をする事が無く、ありのままの自分で外出する事も多いみたいですね。しかし服装に関してドイツと日本で異なる点は露出にある様です。日本ではあまり胸元が開いている洋服を着ている女性は少ないと思います。また、ニュースキャスターやアナウンサーもしっかりとシャツを着てボタンをしめていますよね。逆にドイツでは結構ブイ字に開いた洋服を着る人が多くいます。

Maxie「やっぱり人に好かれたい、モテたいと思ったらその人の好む格好をした方が良いという事ですね。」

サンドラ「あ!でもそのことで面白い事があって…私が昔、日本にいて日本に住んでいるドイツ人の人とお付き合いしていたんだけれどそうすると、同じ日本に住んでいる他の外国人の男性にはモテたんだけど、日本人の男性にはモテなかったの。でも今度は日本人の男性と付き合って、やっぱりその人の好みにファッションとか身だしなみを整えたんだけれど、すると日本の人にはモテたんだけど、外国の人にはモテなくなったの。だからやっぱり国のファッションや身だしなみの好みってあるんだなと思いましたね。」

○日本人男性がドイツ人女性にモテるには?

Maxie「私の動画結構日本人男性が見てくれているんですけど、コメントでどうしたらドイツ人女性にモテますか?って。」

サンドラ「あぁー…今だとオンライン、ネットとかも利用できると思うけれど、やっぱり現地に行って、ドイツの大学って結構日本語コースがあるからそこに通っている人と知り合いになる方が現実的なのかなと思いますね。国も違いますし、少し難しい問題ではありますが…」

○日本で重宝されている名刺について

サンドラ「後は…名刺!日本では社会人は皆持ってると思うけどビジネスでは重要ですよね。もらって直ぐにぺってそこに置いたりとか、雑にしまったりとかすると良い印象は与えないから、もらった名刺は丁寧に保管しておくことが大切ですね。」

Maxie「確かに、ビジネスの第一印象として大切ですね。ドイツでは握手の強さが重要なのかなと思います。握手が力強いと自分は裏切らないぞ!という感じですかね。ドイツではビジネスであまり名刺は使いませんね。」

日本ではビジネスの顔と言われる名刺。渡し方から貰い方まで、覚えさせられる程日本では重要ですね。名刺入れまで販売されている程には…ですがドイツではビジネスの場であっても名刺が使われることはあまりないようです。代わりに握手を交わす時にその強さで相手の信頼度等を図っているそうです。力強く握手をしてくれる人なら頼りになりそう…!と言った感じだそうです。

サンドラ「今まで第一印象は大事と言ってきたけれど私自身正直そこまで重要だとは思っていなくて。というのも一度きりの関係なら第一印象は大切だと思うけど、ずっと付き合っていく人なら何回も会っていく内にあ、この人こんないい所があったんだ。と発見できる方が好きですね。逆に第一印象が良すぎると後に少しがっかりしてしまう事も…」

Maxie「確かに…長い関係を築く。いいですね。では最後に。本のご紹介です!」

サンドラ「はい。私の著書『なぜ外国人女性は前髪を作らないのか』にはいろいろな女性の生き方とか書いていますので是非是非手に取って読んでみて下さい!」

ドイツ情報のメルマガ

※gmailやyahooメール以外は届きにくいことがあります、ご了承ください。

ドイツの政治体制は一体どのようになっているのか?

■ドイツの政治体制は一体どのようになっているのか?

今回はゲストのキノコ意匠さんが日頃ニュースやテレビなどで気になっているドイツの政治体制、その中でも税金をはじめとしたドイツの保険制度や医療保険などについて質問していく記事となっております!

日本と比較しながらご紹介していきます。

○「ドイツの税金は?」

キノコ意匠「まずはドイツの税率は19%と高いのですが、ドイツ人は税金というものに対してどのようにお考えでしょうか、というのが一つの質問で二つ目に、税金は国がどのように使用しているのかを調べたりはするのでしょうか?」

Maxie「ドイツは大学が無料で高速道路も無料です。たまに高速道路で料金を取った方がいいと言う政治家はいますが、当選することは無いですね…そして社会サービスが結構大きいです。健康保険とかですね。学生とかだったらカバーされていたり、電車やバスの交通費がタダであったりします。

ただ、大人になって自分が多くの税金を納める様になると政治家達の行動に厳しくなりますね。」

ドイツの税率は今現在19%と日本に比べて高い数値になっています。

税金が高い事はもちろん暮らしている国民にとってはそれだけ負担が増え、嫌がる人も多いとでしょう。

しかし、その分健康保険などの社会保障が充実しています。

日本では健康保険は3割負担となっていますが、ドイツでは全て保障されています。

また、ドイツ人の多くは車が大好きでドイツの高速道路、アウトバーンで多くの人々が運転を楽しんでいます。

アウトバーンには料金所が無く基本的に高速道路費を払う必要がありません。

ただ、ドイツの保証は大学費の免除であったり、電車やバスなどの交通費が無料であったりと学生に限った政策が多くなっています。

そのため、学生の内は良いのですが、自分が大人になった際には厳しい目を向けられることもある様です。

キノコ意匠「なるほど…自分達が学生の頃に恩恵を受けているから納得している所もあるんですね。一方で税金で生活している政治家が悪い事だったり、お金を使いすぎたりしていると批判が起きたりするんですね。」

Maxie「そうですね。ただ普通の会社員とかだと会社で自然に税金が抜かれているので認識や批判の意識は低いんですけど、自営業の人の方が税金について敏感になって厳しい考えになりますね。」

キノコ意匠「確かにそうですよね。私も会社員の頃は保険や税金についてはそこまでよく知らなかったんですけど、今(フリーランス)では結構シビアになっていますね…」

○「ドイツの医療保険制度について」

キノコ意匠「やっぱり同じ考えを持っているんですね。では次に先ほども話題が出たんですけど、ドイツの基本的な医療保険、国がカバーしてくれているという内容は全ての医療が無料になるんですか?」

Maxie「えっと…歯医者さんや例外はもちろんあるんですけど、例えば病気になった時に急に莫大な費用が必要になるということはめったにありませんね。そのほかにもドイツにはとにかくたくさん、中には少しマニアックな保険があります。日本の保険制度は少しは免除してくれるけど、自分でも払わなければいけないという印象がありましたね。」

キノコ意匠「へぇ、ドイツにはマニアックな保険があると言っていましたが、日本もドイツも今少子高齢化じゃないですか。そのためには出生率を上げたいと国は考えると思うのですが、育てるお母さんや小さい子供のための医療サポートとかはあったりするんですか?」

Maxie「ドイツでは子供が産まれたら一切お金はかかりません。というのも普通の産婦人科にかかるのであれば保障されています。例えば出産に向けて特別なセラピストをつけたいとかなら別料金になってしまいますが。

あとは国の保険と個人的なプライベート保険があって、プライベート保険の方が高いんですよ。ただ、お医者さんからしたらその方がお金を多く取れるから若干アポが取りやすかったりしますね。」

ドイツでは日本よりも多くの様々な保険がある様です。

またドイツでは国民の約9割が加入している「公的疾病保険」(gesetzliche Krankenversicherung)が主な医療保険となっています。

その他では国民の約1割が加入している「プライベート保険」(Private Krankenversicherung)

という種類の保険もあります。

プライベート保険の方は一定の収入制限が定められており、この保険に一度加入すると公的疾病保険に戻ることが難しいため将来の収入も含めて考える良く考える必要がある様です。

プライベート保険のメリットとしては予約が取りやすい、入院時には部屋の大きさなどの優遇が利きやすいという点があります。

また、公的疾病保険はドイツ人だけではなく、ドイツに移住している他の国の人でも同様のサポートが受けられます。

Maxie「本当は優遇をしたりすることは良くないけれど、事実としては実際にありますね…」

キノコ意匠「まぁまぁ、そうですね...でも確かにフリーランスで来ている人はプライベートの保険に加入している人が多いですね。」

■ドイツの政治体制は一体どのようになっているのか?

今回はゲストのキノコ意匠さんが日頃ニュースやテレビなどで気になっているドイツの政治体制、その中でも税金をはじめとしたドイツの保険制度や医療保険などについて質問していく記事となっております!

日本と比較しながらご紹介していきます。

○「ドイツの税金は?」

キノコ意匠「まずはドイツの税率は19%と高いのですが、ドイツ人は税金というものに対してどのようにお考えでしょうか、というのが一つの質問で二つ目に、税金は国がどのように使用しているのかを調べたりはするのでしょうか?」

Maxie「ドイツは大学が無料で高速道路も無料です。たまに高速道路で料金を取った方がいいと言う政治家はいますが、当選することは無いですね…そして社会サービスが結構大きいです。健康保険とかですね。学生とかだったらカバーされていたり、電車やバスの交通費がタダであったりします。

ただ、大人になって自分が多くの税金を納める様になると政治家達の行動に厳しくなりますね。」

ドイツの税率は今現在19%と日本に比べて高い数値になっています。

税金が高い事はもちろん暮らしている国民にとってはそれだけ負担が増え、嫌がる人も多いとでしょう。

しかし、その分健康保険などの社会保障が充実しています。

日本では健康保険は3割負担となっていますが、ドイツでは全て保障されています。

また、ドイツ人の多くは車が大好きでドイツの高速道路、アウトバーンで多くの人々が運転を楽しんでいます。

アウトバーンには料金所が無く基本的に高速道路費を払う必要がありません。

ただ、ドイツの保証は大学費の免除であったり、電車やバスなどの交通費が無料であったりと学生に限った政策が多くなっています。

そのため、学生の内は良いのですが、自分が大人になった際には厳しい目を向けられることもある様です。

キノコ意匠「なるほど…自分達が学生の頃に恩恵を受けているから納得している所もあるんですね。一方で税金で生活している政治家が悪い事だったり、お金を使いすぎたりしていると批判が起きたりするんですね。」

Maxie「そうですね。ただ普通の会社員とかだと会社で自然に税金が抜かれているので認識や批判の意識は低いんですけど、自営業の人の方が税金について敏感になって厳しい考えになりますね。」

キノコ意匠「確かにそうですよね。私も会社員の頃は保険や税金についてはそこまでよく知らなかったんですけど、今(フリーランス)では結構シビアになっていますね…」

○「ドイツの医療保険制度について」

キノコ意匠「やっぱり同じ考えを持っているんですね。では次に先ほども話題が出たんですけど、ドイツの基本的な医療保険、国がカバーしてくれているという内容は全ての医療が無料になるんですか?」

Maxie「えっと…歯医者さんや例外はもちろんあるんですけど、例えば病気になった時に急に莫大な費用が必要になるということはめったにありませんね。そのほかにもドイツにはとにかくたくさん、中には少しマニアックな保険があります。日本の保険制度は少しは免除してくれるけど、自分でも払わなければいけないという印象がありましたね。」

キノコ意匠「へぇ、ドイツにはマニアックな保険があると言っていましたが、日本もドイツも今少子高齢化じゃないですか。そのためには出生率を上げたいと国は考えると思うのですが、育てるお母さんや小さい子供のための医療サポートとかはあったりするんですか?」

Maxie「ドイツでは子供が産まれたら一切お金はかかりません。というのも普通の産婦人科にかかるのであれば保障されています。例えば出産に向けて特別なセラピストをつけたいとかなら別料金になってしまいますが。

あとは国の保険と個人的なプライベート保険があって、プライベート保険の方が高いんですよ。ただ、お医者さんからしたらその方がお金を多く取れるから若干アポが取りやすかったりしますね。」

ドイツでは日本よりも多くの様々な保険がある様です。

またドイツでは国民の約9割が加入している「公的疾病保険」(gesetzliche Krankenversicherung)が主な医療保険となっています。

その他では国民の約1割が加入している「プライベート保険」(Private Krankenversicherung)

という種類の保険もあります。

プライベート保険の方は一定の収入制限が定められており、この保険に一度加入すると公的疾病保険に戻ることが難しいため将来の収入も含めて考える良く考える必要がある様です。

プライベート保険のメリットとしては予約が取りやすい、入院時には部屋の大きさなどの優遇が利きやすいという点があります。

また、公的疾病保険はドイツ人だけではなく、ドイツに移住している他の国の人でも同様のサポートが受けられます。

Maxie「本当は優遇をしたりすることは良くないけれど、事実としては実際にありますね…」

キノコ意匠「まぁまぁ、そうですね...でも確かにフリーランスで来ている人はプライベートの保険に加入している人が多いですね。」

■ドイツの政治体制は一体どのようになっているのか?part.2

今回は前回に引き続き、ゲストのキノコ意匠さんがドイツの政治体制についてのインタビュー記事となっております。

大まかな内容としましては前回と同様、医療保険についての話や、今回はドイツの少子高齢化はなぜ?やドイツでの就職活動についての記事内容となります。

また、今回も日本と比べながらご紹介していきます!

○「ドイツではいつから自分で保険料を納めなければいけなくなるのか?」

Maxie「学生は基本、保険料は払わなくて大丈夫なんですが、例えばバイトをしていて一定以上の収入があると、保険会社から「お金を稼いでいるんだから納めなさい。」と言われてしまうので、本当はもっと働けるけどわざと仕事の時間を少なくする、という事もありますね。」

キノコ意匠「なるほど、めっちゃしっかりしてますね。」

ドイツの保険や社会サービスの多くは学生を主としているものが多く、医療保険についても同様の様です。

ただ、ある程度の収入がある場合には学生であっても保険会社から催促が来ることもあります。

少し違う気もしますが、日本でいうところの学生などが扶養内でアルバイトのシフトを入れるシステムと同じ様な印象を受けます。

○「医療保険の充実しているドイツではなぜ少子高齢化が進むの?」

キノコ意匠「へぇーなるほど、でもそこまで医療保険や子育て世代の保障がしっかりしているドイツでも少子高齢化が進んでいるのは不思議ですね。」

Maxie「それは、東ドイツには保育園とか幼稚園とかあるんですけど、西ドイツではそう言った子供を預かってくれる施設がとても少ないです。子供が3歳になっても預け先が見つからないから仕事が出来ない母親も多いですね。だから実際に社会の問題はあったりしますね。」

キノコ意匠「うーん、日本と近しいものがありますね。子供を産めない理由の方が大きいと言う事ですね。」

ドイツでは日本と同じく少子高齢化社会が進んでいます。

それは保育園や幼稚園と言った子供を預かってくれる施設の少なさに原因がある様です。

日本でも一時期「待機児童」が大きく取り上げられました。

「待機児童」とは親が働くために幼稚園や保育園に入所の届けを出したものの、入れない子供の事を指しています。

ドイツも同様に保育園、幼稚園の数が少ないことが原因と考えられるようです。

Maxie「そうですね、地方の方に行けば行くほど、専業主婦の人が多いですかね。」

キノコ意匠「なるほど、日本と似ていて、都心の方にはキャリアウーマンの様に働いている女性が多いのかもしれませんね。」

Maxie「ドイツではさらに小学校も午前中だけなので、お昼ご飯だったり、色々と育児をしなければいけないのも原因だと思います。」

少子高齢化の原因で日本と違う点と言ったらドイツの学校制度にあります。

ドイツでは基本的に小学校は午前中で終わり、昼には自宅へ帰宅する様仕組みになっています。

昼を過ぎても子供を預かってくれる、日本に置き換えると「学童保育所」と言ったような制度もある様ですがまだまだ数は少ないのが現状です。

○「ドイツの就職活動とはどういったものなのか?」

Maxie「私の方でも何人か、ドイツで働いている日本人に聞いてみたことなんですけど、それぞれドイツで就職するまでの道のりが違ったんですよね。ドイツに留学に来て、そこでインターンを取って就職したり、最初から、ドイツの大学へ入学したりと様々ですね。最近はインターン採用が増えていますね。」

キノコ意匠「そうなんですね、日本では大学卒業する少し前に皆リクルートスーツ着て、一斉に就職活動を始めることが一般的なんですが、ドイツではそんな事無さそうなんですね?」

Maxie「ドイツには一つの決まったスーツというか格好は無くて、業界によって文化があるので様々ですね。金融だったらスーツなんですけど、他は違うといった感じですね。」

日本とドイツの就職活動の違いというのは個人がバラバラの方法に就活をすると言った点と恰好に決まりがない点と言えるようです。

日本では大体の人が大学四年生になった頃からリクルートスーツを着て、エントリーシートを書いて、面接に進んでいくといったものが多いのではないでしょうか。

また、日本とドイツの同じ点はどちらにもインターン制度があると言う点ですね。

Maxie「他にも、インターネットから就活すると倍率が高いのですが、会社の人や自分の大学のOBの人達とかとコネを持っておく人もいますね。」

キノコ意匠「じゃあ、大学生の頃から色々な人や会社とコネクションを持っておくことが重要になってくるんですね。」

Maxie「そうですね、インターンに行ったりすることがコネクションでは大切だと思います。日本人で言ったら、ドイツにある日系企業とかはおすすめですね。日本人が欲しい会社なので。」

キノコ意匠「なるほど、ありがとうございます。これで今日のインタビュー、ドイツで暮らすのに最低限必要な知識についてでした。Maxieさんありがとうございました。」

ドイツ情報のメルマガ

ドイツ語で西暦はどう読む? ~年号・年代の言え方~ ドイツ語の数字

今回はドイツ後で西暦を読めるように勉強していきましょう!

西暦・年代・年号についてお話していきます。

その前にまずは数字の勉強が必須になるので、数字がわからない方はまずは数字から勉強していきましょう。

ドイツ語で2000年以降

2000年 zweitausend

2001年 zweitausendeins

2005年 zweitausendfünf

2018年 zweitausendachtzehn

2020年 zweitausendzwanzig

2021年 zweitausendeinundzwanzig

2022年 zweitausendzweiundzwanzig

2023年 zweitausenddreiundzwanzig

今年の2022年の読み方はzweitausendzweiundzwanzigで

2000+22年というような数え方になります。

ドイツ語で1900~2000年

1900年 neunzehnhundert ← 19 + 100 という数え方になります

1700年 siebzehnhundert

1200年 zwölfhundert

1000年 eintausend

2000年 zweitausend

1900年など、キリのいい数字は、neunzehn hundert のように、後ろ2ケタは読みません。

1000年や2000年の場合、区切らずそのままeintausend, zweitausendと読みます。

1999年までの4ケタの年号は、前2ケタ・後2ケタに分けて読みます。

これは日本語の読み方と少し違うので注意です。

前後2ケタの間にhundert(100)を入れるのを忘れないようにしましょう。

前2ケタの数字 + hundert + 後ろ2ケタの数字 というのが基本的な形です

1985年 は neunzehnhundert fünfundachtzig となります。

ドイツ語で1100~1999年

1100~1999年までの年号を読む時は、千・百の位と十・一の位で分けて読みます。

例えば1990年だと、

tausend neun hundert neunzig (1000+900+90)と基数のように読むのではなく、

neunzehn hundert neunzig (19×100 +90) といいます。

ちなみに英語ではnineteen ninety(19/90)なのでこれまた言い方が違いますが、ドイツ語では必ず、百の位の後ろにこの hundert を忘れずに。

0~1099年までと2000年以降はシンプルに基数と同じように読みます。

2020年は、zwei tausend zwanzig(2000×20) 。

ちなみに英語ではnineteen ninety(19/90)なのでこれまた言い方が違いますね。

ドイツ語で世紀

18世紀 achtzehnten Jahrhundert

21世紀 einundzwanzigsten Jahrhundert

ドイツ語で西暦はどう読む?

~年号・年代の言え方~ ドイツ語の数字

今回はドイツ後で西暦を読めるように勉強していきましょう!

西暦・年代・年号についてお話していきます。

その前にまずは数字の勉強が必須になるので、数字がわからない方はまずは数字から勉強していきましょう。

ドイツ語で2000年以降

2000年 zweitausend

2001年 zweitausendeins

2005年 zweitausendfünf

2018年 zweitausendachtzehn

2020年 zweitausendzwanzig

2021年 zweitausendeinundzwanzig

2022年 zweitausendzweiundzwanzig

2023年 zweitausenddreiundzwanzig

今年の2022年の読み方はzweitausendzweiundzwanzigで

2000+22年というような数え方になります。

ドイツ語で1900~2000年

1900年 neunzehnhundert ← 19 + 100 という数え方になります

1700年 siebzehnhundert

1200年 zwölfhundert

1000年 eintausend

2000年 zweitausend

1900年など、キリのいい数字は、neunzehn hundert のように、後ろ2ケタは読みません。

1000年や2000年の場合、区切らずそのままeintausend, zweitausendと読みます。

1999年までの4ケタの年号は、前2ケタ・後2ケタに分けて読みます。

これは日本語の読み方と少し違うので注意です。

前後2ケタの間にhundert(100)を入れるのを忘れないようにしましょう。

前2ケタの数字 + hundert + 後ろ2ケタの数字 というのが基本的な形です

1985年 は neunzehnhundert fünfundachtzig となります。

ドイツ語で1100~1999年

1100~1999年までの年号を読む時は、千・百の位と十・一の位で分けて読みます。

例えば1990年だと、

tausend neun hundert neunzig (1000+900+90)と基数のように読むのではなく、

neunzehn hundert neunzig (19×100 +90) といいます。

ちなみに英語ではnineteen ninety(19/90)なのでこれまた言い方が違いますが、ドイツ語では必ず、百の位の後ろにこの hundert を忘れずに。

0~1099年までと2000年以降はシンプルに基数と同じように読みます。

2020年は、zwei tausend zwanzig(2000×20) 。

ちなみに英語ではnineteen ninety(19/90)なのでこれまた言い方が違いますね。

ドイツ語で世紀

18世紀 achtzehnten Jahrhundert

21世紀 einundzwanzigsten Jahrhundert

ドイツ語で 3桁の年号の読み方

キリスト誕生前か後かを必ず入れます。

300 vor Christus → 300キリスト前

300 nach Christus → 300キリストの後

宗教の関係でキリストの前か後かを入れます。

3ケタの場合は、普通に3ケタの数字を読む時と同じ読み方をします。

百の位の数字 + hundert + 残りの数字 となります。

794年 siebenhundertvierundneunzig

592年 fünfhundertzweiundneunzig

301年 dreihunderteins

ドイツ語で年代

1980年代 In den 1980er Jahren

最後にerを入れます。

2000er Jahre → 00er Jahre

1980er Jahre → 80er Jahre

1960er Jahre → 60er Jahre

女性の方など、生まれ年を言いたくない方など○○年代と答えても良いかもしれませんね。

ドイツ人は年齢のことを基本的には聞かないので、言わなくていいと思います。

もし、言うのであれば年代で答えるのをオススメですよ。

ドイツ語で2000年以降の年号の読み方

2000年以降 → zweitausend + 後ろの数字

1999年以前の4ケタの年号 → 前2ケタ + hundert + 後2ケタ

年代は、後ろに-erをつけること、複数形なことに気をつけましょう

ドイツ語で月

ドイツ語の月は、英語と少し似ています。

1月 Januar (Jan.)

2月 Februar (Feb.)

3月 März (Mär./Mrz.)

4月 April (Apr.)

5月 Mai (Mai)

6月 Juni (Jun.)

7月 Juli (Jul.)

8月 August (Aug.)

9月 September (Sep./Sept./Spt.)

10月 Oktober (Okt.)

11月 November (Nov.)

12月 Dezember (Dez.)

April, August, September, November は、英語と同じつづりです。

Oktober, Dezember は英語と似ていますが、k と z が英語とは違うので、間違えないよう気をつけましょう。

ちなみに、「1月に」という場合、「im Januar」となります。

月は、すべて男性名詞なので3各支配の前置詞 in + dem Januar → im Januar (1月に)となります。ちなみに、発音も英語とは違うので気をつけてくださいね。

ドイツ語で日付

日付の書き方は、7. のように、数字の後ろにピリオドを付けます。

ちなみに、ドイツ語ではピリオドのことはPunkt (プンクト)といいます。

日付を読むときは、der を付けて読みます。

基本的な序数のルールは、

1~19 → 数字に -te を付ける(例外あり)

1. → erste

3. → dritte

7. → siebte

8. → achte

20~ → 数字に -ste を付ける

1. 3. 7. 8. は例外なので、覚えましょう!

ドイツ語で曜日

曜日も、英語と似ている部分が少しだけあります。

ちなみに、「月曜日に」という場合は「am Montag」のように、am を付けます。

曜日もすべて男性名詞です。

3各支配の前置詞 an + dem Montag → am Montag となります。

月曜日 Montag (Mo.) …Mond (月)

火曜日 Dienstag (Di.) …Dienst (勤務)

水曜日 Mittwoch (Mi.) …Mitte (真ん中)

木曜日 Donerstag (Do.) …Donner (雷)

金曜日 Freitag (Fr.) …frei (自由な)

土曜日 Samstag (Sa.)

日曜日 Sonntag (So.) …Sonne (太陽)

似た単語を記載してみました。イメージしやすくなると思います。

火曜日は 仕事 (Dienst) がまだまだあるからDienstag

水曜日は 週の真ん中 (Mitte) だからMittwoch

木曜日は 木にカミナリ (Donner) が落ちるDonnerstag

金曜日が 終われば自由 (frei) になれるからFreitag

そのような感じで覚えれば、ドイツ語の単語まで覚えられて一石二鳥ですよ♪

ちなみに、土曜日Samstagは、安息日(ギリシャ語「サッバトン」)という言葉から由来してるそうです。

この土曜日Samstagは、ドイツ北部ではSonnabend (ゾーンアーベント)ということもあります。

ですが、基本的にはSamstagというほうが一般的です。

ドイツ語で年/月/日/曜日 書き方

ドイツ語では、曜日・日・月・年の順に書きます。

日、月を数字のみで表す場合、「17.1.」のように、ピリオド(Punkt) を後に付けます。

日、月を数字のみで書いた場合、17.1. は「der siebzehnte erste」のように、月も序数の読み方をします。

↓2021年1月7日(日)の場合

書き方

読み方

17.1.

der siebzehnte erste

17. Januar

der siebzehnte Januar

17.1.2021

der siebzehnte erste zweitausend einundzwanzig

17. Januar 2021

der siebzehnte Januar zweitausend einundzwanzig

17. Jan. 2021

der siebzehnte Januar zweitausend einundzwanzig

Sonntag, 17. Januar 2021

Sonntag der siebzehnte Januar zweitausend einundzwanzig

Son., 17. Jan. 2021

Sonntag der siebzehnte Januar zweitausend einundzwanzig

前置詞は、一番小さい位に合わせます。

優先順位は、曜日>日>月>年 です。

曜日 → am

am Montag der 17. Januar 2021(2021年1月17日月曜日に)

日 → am

am 17. Januar 2021(2021年1月17日に)

月 → im

im Januar 2021(2021年1月に)

年 → なし

2021(2021年に)

となります。ドイツ語の月は英語と少し似ているので、覚えやすいですよね。

そして、日(序数)は、数字を覚えていれば、例外はありますが後ろに-te や -ste を付けるだけです。

am Samstag, im Januar のように、前置詞と一緒に覚えると、文章で言う時にも間違えないですよ。ドイツ語の日付の書き方、言い方は少しややこしいかもしれませんが、何回も聞いたり言ったりして覚えていきましょう!

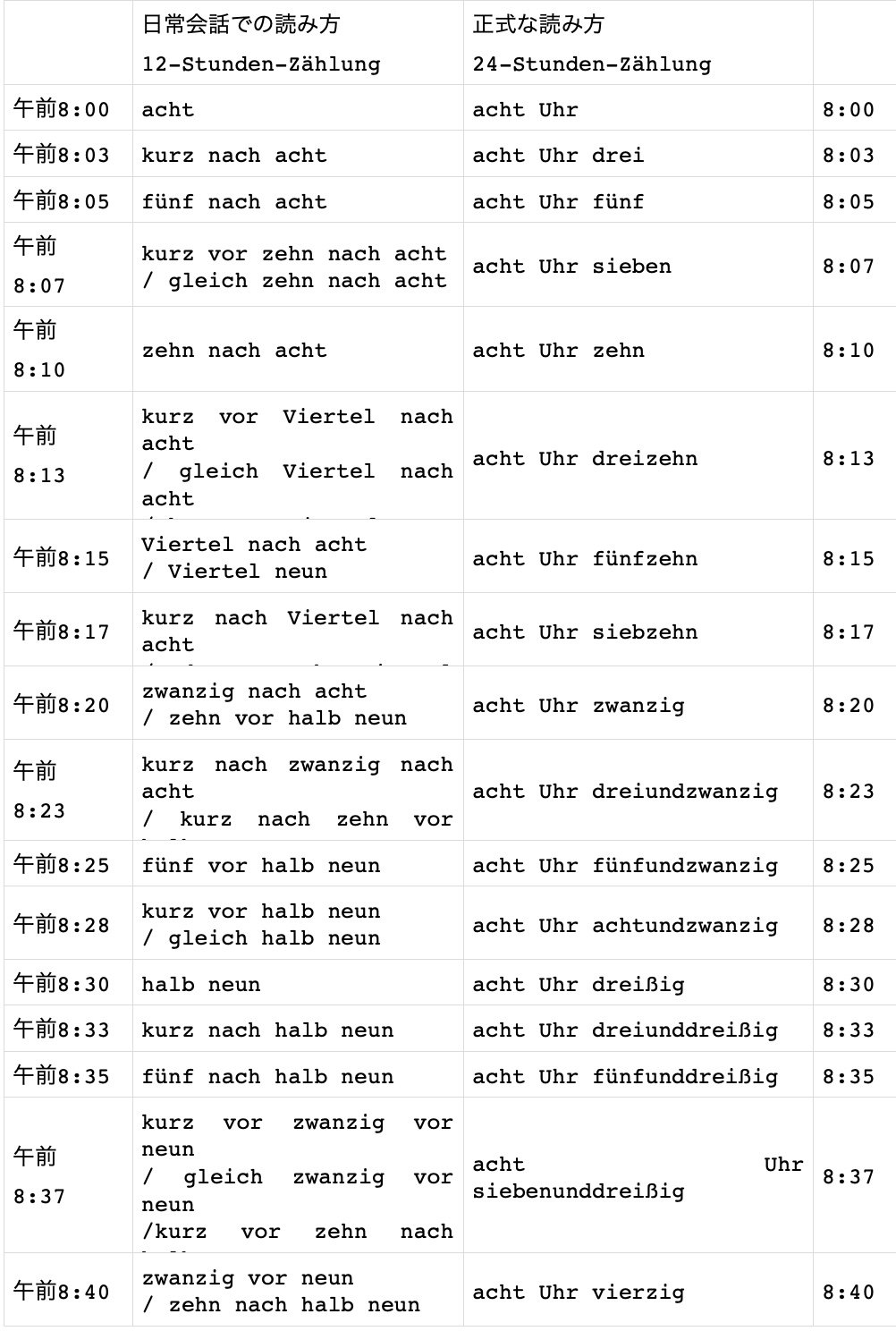

ドイツ語で時間

ドイツ語は、日常会話で使う12時間制(12-Stunden-Zählen) の言い方と、テレビやラジオ、電車の時刻などに使われる24時間制(24-Stunden-Zählen) の言い方があります。

日常会話での時間の言い方は、日本語と少し違った表現をするので、初めは戸惑うかもしれませんが、きちんと考え方を理解すれば、徐々にちゃんと言えるようになってきますよ。

まず、日常会話でよく使う言い方から解説していきます。

日常会話では、12時間制の読み方で時間を言います。

12時間制の読み方では、分→時間の順に言います。

そして、

nach ~(~の後に)

vor ~(~の前に)

Viertel → 15分 (4分の1)

halb → 30分 (半分)

という言葉をまず頭に入れておきましょう!

ドイツ語でキリのいい時間の言い方 – Volle Stunden –

キリのいい時間の場合、時間のみを数字で言います。

8:00 → acht(8時)

13:00 → eins(1時)

18:00 → sechs(6時)

12時間制の言い方では、00分のときは数字だけ言うので簡単ですね♪

話の流れで時間を強調したいときは、acht Uhr のようにUhrをつける時もあります。

~時半 (~時30分) の言い方

~時30分の場合は、halb ~ (~時の半分) という言い方をします。

halb → 30分 (1時間の半分)

分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

5:30 → halb sechs (6時まであと30分)

7:30 → halb acht (8時まであと30分)

10:30 → halb elf (11時まであと30分)

また、先の時間 を言わないといけないので、間違えないようにしましょう!

(5:30だとhalb sechs (6))

ドイツ語で1分~20分までの言い方

初めの1分~20分までは、nach ~ (~の後に) を使います。

00分から何分後か (何分過ぎているか)を言います。

7:05 → fünf nach sieben (7時の5分後)

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

Viertel (15分) → Viertel nach (15分後)

13:03 drei nach eins (1時の3分後)

13:10 zehn nach eins (1時の10分後)

13:15 Viertel nach eins (1時の15分後)

13:20 zwanzig nach eins (1時の20分後)*

*ただし、20分は vor ~ (~の前に) を使う場合もあります。

ドイツ語で20分~29分までの言い方

20分~29分までは、vor ~ (~の前に) を使います。

30分から何分前か を言います。

7:25 → fünf vor halb acht (7時半の5分前)

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

13:20 zehn vor halb zwei (1時半の10分前)

13:25 fünf vor halb zwei (1時半の5分前)

31分~40分までの言い方

初めの31分~40分までは、nach ~ (~の後に) を使います。

30分から何分後か (何分過ぎているか)を言います。

7:35 → fünf nach halb acht (7時半の5分後)

これも 分 → 時間 の順なので気をつけましょう。

13:35 fünf nach halb zwei (1時半の5分後)

13:40 zehn nach halb zwei (1時半の10分後)*

*ただし、40分は vor ~ (~の前に) を使う場合もあります。

40分~59分までの言い方

後半の40分~59分までは、vor ~ (~の前に) を使います。

次の00分から何分前か を言います。

5:50 → zehn vor sechs (6時の10分前)

13:40 zwanzig vor zwei (2時の20分前)

13:45 Viertel vor zwei (2時の15分前)

13:50 zehn vor zwei (2時の10分前)

13:55 fünf vor zwei (2時の5分前)

ドイツ語で~時すぎ、~時前の言い方

日本語と同じように、「~時すぎ」、「~時前」という表現もあります。

ドイツ語では、日常会話 (12時間制の言い方) では、1分や3分など、1~4分の細かい数字は言わないことが多いです。そのような場合、「~時すぎ」「~時前」 のような表現をします。

kurz (少しの間)

kurz nach (少し過ぎている)

kurz vor (少し前) = gleich

gleich (まもなく) = kurz vor

このような表現をします。

13:01~13:04

kurz nach eins (1時すぎ)

13:26~13:29

kurz vor halb zwei (1時半前)

gleich halb zwei (まもなく1時半)

13:31~13:34

kurz nach halb zwei (1時半すぎ)

13:56~13:59

kurz vor zwei (2時前)

gleich zwei (まもなく2時)

kurz nach, kurz vor, gleich を前に付けるだけです。

*正確な時間を言う時は、24時間制で言うことが多いです。

ドイツ語で東・南ドイツ・オーストリアの言い方

東ドイツ・南ドイツの一部・オーストリアでは、15分・45分を違う言い方をします。

「次の時間に向かって何分進んだか」という考え方をします。

実際の時間より先の時間を言わないといけないので気をつけてください。

6:15 → Viertel sieben (7時に向かって15分進んだ)

13:45 → drei Viertel zwei (2時に向かって15分×3 進んだ)

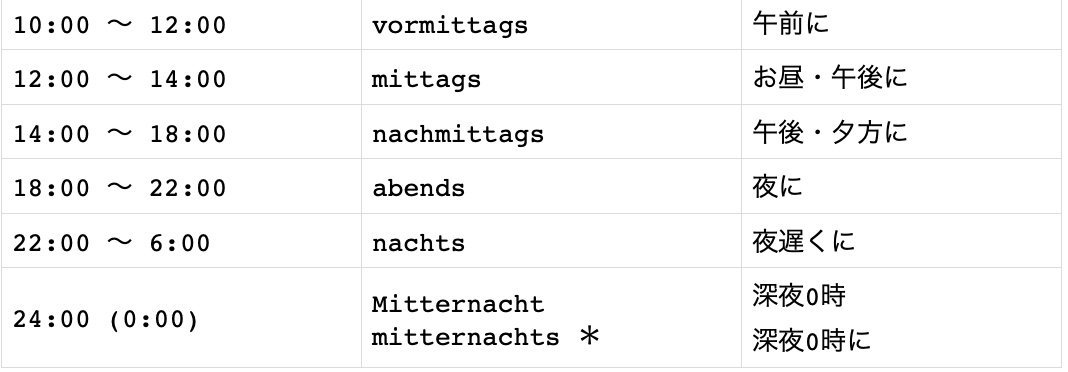

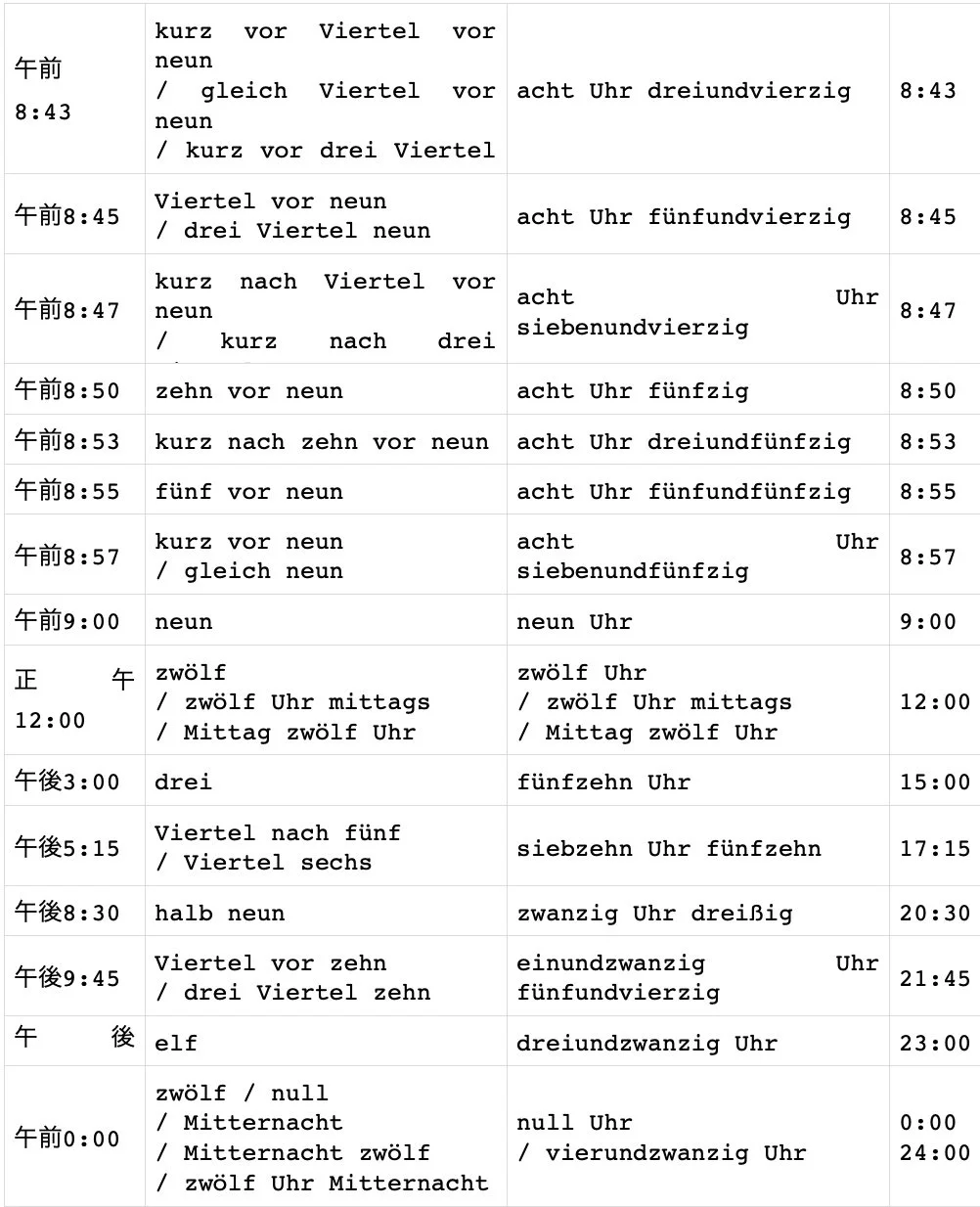

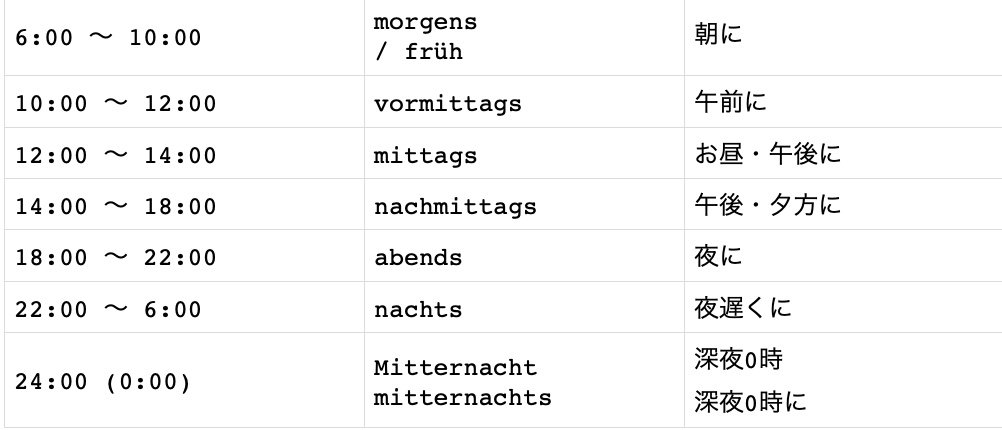

ドイツ語で午前・午後

ドイツ語で時間を言う時は、am や pm といった言葉は使いません。

文脈で判断するか、きちんと伝えたい場合は、 morgens(朝), vormittags(午前), nachmittags(午後) などの言葉を付けます。

Es ist ~. の場合 → 時間の後につける

um ~ (~時に)という場合 → um の前につける

Es ist fünf nach sechs abends.

夜の6:05です。

Meine Oma steht immer morgens um halb sechs auf.

私のおばあちゃんはいつも朝5時半に起きる。

6:00 ~ 10:00

morgens

/ früh

*mitternachts (深夜0時に) は、その言葉だけで時間が分かるので数字は付けません。

Es ist Mitternacht.(深夜0時です。)

Es ist 0 Uhr.

Es ist 12 Uhr in der Nacht.

Ich gehe ins Bett mitternachts.(私は深夜0時に寝る。)

ドイツ語で24時間制の言い方

24時間制の言い方は正式な言い方で、テレビやラジオで使われたり、電車の時刻を言う時などに使われます。

時間 + Uhr + 分 の順に数字を読むだけです。

8:15 acht Uhr fünfzehn

12:30 zwölf Uhr dreißig

17:50 siebzehn Uhr fünfzig

00分の時は、分は言いません。

9:00 neun Uhr

13:00 dreizehn Uhr

20:00 zwanzig Uhr

また、「~時ちょうど」と言う時は、genau, punkt, exakt を使います。

Es ist genau 8 Uhr.

Es ist punkt 8 Uhr.

Es ist exakt 8 Uhr.

時刻の書き方は、ほぼ日本と同じで、基本的にはコロンで区切るだけです。

正式な書き方は、その後にUhrを付けます。

13:50

13:50 Uhr

文章中で時間を書く時に、キリのいい時間の場合は、

8:00 → 8 Uhr

10:00 → 10 Uhr

17:00 → 5 Uhr / 17 Uhr

などのように、時間 + Uhr と書くときもあります。

文脈から時間がわかれば、Uhrもつけずに時間だけを数字で書く時もあります。

ドイツ語で時間の聞き方・答え方

次は、時間の聞き方をご紹介します。2つの言い方があります。

Wie spät ist es?

Wie viel Uhr ist es?

Wie spät ist es? のほうがよく使われるので、こちらをまず覚えましょう!

答える時は、

Es ist ~.

と答えます。英語の It is ~.と同じ意味ですね。

spät = 遅い という意味で、直訳すると「どのくらい遅いですか?」という意味ですが、「何時ですか?」という意味になります。

別れ際に言う、Bis später!(また後で)も、この spät が使われています。

Wie viel Uhr ist es? は、少し堅い言い方です。

日常会話ではあまり使わないので、聞いたときに分かるようにだけしておきましょう。

文章中で時間を言う時に使う前置詞は、um ~ (~時に)です。

Er ist um halb sieben aufgestanden.

彼は6時半に起きました。

もう一つは、gegen ~ (~時くらい) です。

Sie kommt gegen zehn am Bahnhof an.

彼女は10時くらいに駅に着きます。

他に、時間につけられる前置詞があります。

「~時から~時まで」と言う時の前置詞です。

von ~(~時から)

bis ~(~時まで)

von ~ bis ~(~時から~時まで)

だいたいの時間の聞き方

おおよその時間を聞く時は、ungefähr をつけます。

Wie viel Uhr ungefähr ist es?

だいたい何時ですか?

Wann ungefähr kommst du am Bahnhof an?

だいたい いつ頃に駅に着くの?

聞く時は gegen ではないので気をつけましょう!

ドイツ語で時間にまつわる単語

時間にまつわる単語を少しご紹介します♪

Stunde 時間(単位)

Minute 分

Sekunde 秒

Uhrzeigersinn 時計回り

Uhrzeiger 時計の針

Stundenzeiger 時針

Minutenzeiger 分針

Zeiger 針

Zifferblatt das 文字盤

一覧表

ドイツ語で日常会話での読み方

12-Stunden-Zählung

数字が完璧な人は是非、西暦なども覚えていきましょう!

ドイツ情報のメルマガ

※gmailやyahooメール以外は届きにくいことがあります、ご了承ください。

メルケル首相の評判は?ヒトラーとは?AfDと難民受け入れは?日本とドイツのメディアは?等 ドイツ社会についてドイツ人Youtuberマキシーさんに聞いてみた

ドイツの政治や社会とは?

今回はキノコ意匠さんがドイツの社会とは一体どのようなものなのか、インタビューする記事となっています。

新型コロナウイルスやメルケル首相など様々な観点からドイツの社会、政治を言及していきます。

○「支持している政党はありますか?」

キノコ意匠「Maxieさん、よろしくお願いします。ではまず一つ目に、支持している政党はありますか?」

Maxie「支持している政党というのは特には無いですね。一つの政党だけでなくてもこの政治家はよく頑張っているな、という人はいます。」

キノコ意匠さんがこの質問をするのには、調べていくのにあたって必ずと言っていいほど「政党ごとの意見」という項目があったからだと言います。

そのため、ドイツ人は一人一人が支持している政党があるのではないかと考えたようです。

○「メルケル首相が長く首相として活躍出来ているのはなぜだと思うか?」

キノコ意匠「ありがとうございます。二つ目の質問に行きます。メルケル首相が長くドイツの首相として活躍出来ていたのはなぜだと思いますか?」

Maxie「スキャンダルなどの問題を一切起こしていなくて、それに加えて方向性が割と安定している所が人気な理由だと思いますね。」

メルケル首相は第8代ドイツ連邦共和国首相で2005年から2021年の間その座に就いていました。

彼女は51歳にして歴代最年少、さらには初めての女性首相として当選当時から注目を浴びていました。

主な政策としては2009年からの「ギリシャ危機」において安易にドイツ国民の税金は投与しないとした毅然とした態度をとったり、2011年に日本で起きた「東日本大震災」での原発事故からメルケル首相はそれまでの主張を反転させ「脱原発」を進めました。

このようなドイツ国民を考えた政策や大胆な政策転換は常に国民から高い支持を受けていました。

さらには2014年の「ウクライナ危機」でもその手腕を発揮します。

メルケル首相自らが調停役となり、ロシアのプーチン大統領と対談をし、この功績は世界的にも評価されました。

そんなメルケル首相ですが、「難民受け入れ問題」によりその勢いを失ってしまいます。

約100万人の難民を受け入れましたが、難民による事件などが背景になりここでメルケル首相の支持率は下がってしまうことになります。

しかし、2020年に新型コロナウイルスが流行すると、いち早く人の移動の制限をし、その必要性を国民に丁寧に説明するなど、再び支持されました。

■ドイツの政治や社会とは?

今回はキノコ意匠さんがドイツの社会とは一体どのようなものなのか、インタビューする記事となっています。

新型コロナウイルスやメルケル首相など様々な観点からドイツの社会、政治を言及していきます。

○「支持している政党はありますか?」

キノコ意匠「Maxieさん、よろしくお願いします。ではまず一つ目に、支持している政党はありますか?」

Maxie「支持している政党というのは特には無いですね。一つの政党だけでなくてもこの政治家はよく頑張っているな、という人はいます。」

キノコ意匠さんがこの質問をするのには、調べていくのにあたって必ずと言っていいほど「政党ごとの意見」という項目があったからだと言います。

そのため、ドイツ人は一人一人が支持している政党があるのではないかと考えたようです。

○「メルケル首相が長く首相として活躍出来ているのはなぜだと思うか?」

キノコ意匠「ありがとうございます。二つ目の質問に行きます。メルケル首相が長くドイツの首相として活躍出来ていたのはなぜだと思いますか?」

Maxie「スキャンダルなどの問題を一切起こしていなくて、それに加えて方向性が割と安定している所が人気な理由だと思いますね。」

メルケル首相は第8代ドイツ連邦共和国首相で2005年から2021年の間その座に就いていました。

彼女は51歳にして歴代最年少、さらには初めての女性首相として当選当時から注目を浴びていました。

主な政策としては2009年からの「ギリシャ危機」において安易にドイツ国民の税金は投与しないとした毅然とした態度をとったり、2011年に日本で起きた「東日本大震災」での原発事故からメルケル首相はそれまでの主張を反転させ「脱原発」を進めました。

このようなドイツ国民を考えた政策や大胆な政策転換は常に国民から高い支持を受けていました。

さらには2014年の「ウクライナ危機」でもその手腕を発揮します。

メルケル首相自らが調停役となり、ロシアのプーチン大統領と対談をし、この功績は世界的にも評価されました。

そんなメルケル首相ですが、「難民受け入れ問題」によりその勢いを失ってしまいます。

約100万人の難民を受け入れましたが、難民による事件などが背景になりここでメルケル首相の支持率は下がってしまうことになります。

しかし、2020年に新型コロナウイルスが流行すると、いち早く人の移動の制限をし、その必要性を国民に丁寧に説明するなど、再び支持されました。

メルケル首相は長年「ドイツのお母さん」として国民から親しまれていました。

メルケル首相の人物像としては旦那さんと登山に出かけたり、サッカー強豪国であるドイツらしく、彼女もまた熱心なサッカーファンであります。

○「ドイツのリーダーに最も必要な力とは何でしょうか?」

キノコ意匠「なるほど…興味深いですね。では三つ目にドイツのリーダーに一番必要な力は何だと思いますか?」

Maxie「ヨーロッパの中で他の国と仲良くすることと、人の意見をまとめることが出来る人が最もふさわしいと思います。」

ヨーロッパではEUがあり、各国ぞれぞれの宗教や文化がもちろんあります。

ドイツ国内だけではなく、EU加盟国27か国の中でも人の意見を正しく理解して、取りまとめることのできる人物がドイツ国のリーダーとして必要な条件になってくると言えます。

○「寛容な難民受け入れ政策についてはどう思いましたか?」

キノコ意匠「ありがとうございます。では次にメルケル首相は難民の寛容な受け入れ政策をとりましたが、そのことについてはどう思いましたか?」

Maxie「戦争から逃げてくる人達に安全な場所を作ってあげることは大切だと思うし、ドイツでも少子化が進んでいるため、他の国の人が仕事をしてくれることは良い事だと思います。ただ、その一方で難民による暴力事件なども起こっているのでそういった点ではいけない所なのかなと思いますね。」

メルケル首相は難民を寛容に受け入れ、経済と社会を豊かにしてくれる存在であると考えていました。

多くの人々がまじめにドイツ語を学び、ドイツでの職を見つけて生活をしていましたが、その一方で凄惨な事件も起きてしまっています。

一番大きな事件と言われたのは、大晦日にケルンで起きた暴力事件です。

その被害件数は約800件にも及びました。

もちろん、こういった事件を起こす人は一部なのですが、難民を受け入れたことでこのような事件が起きてしまった事は事実です。

この事件が大きな要因となり、メルケル首相の支持率は大きく下がってしまう結果となりました。

○「AfDという政党に対して感じていることはありますか?」

キノコ意匠「その通りだと思いますね。ではメルケル首相の難民政策に反対する意見を掲げたAfDという政党についてはどうお考えですか?」

Maxie「良くは無いと思います。この政党の人達は東ドイツの人が多くて、自分の仕事が見つからないからと言って人のせい、外国人のせいにすると言うのはどうなのかなと思います。今ではドイツにも色々な仕事があるので、仕事のある地域に引っ越すという手段もあると思います。」

AfDとは「ドイツのための選択肢」Alternative für Deutschland という政党で旧東ドイツを中心とした極右政党です。

反難民の意見を唱え、メルケル首相の難民政策に強く反発しました。

議会でも過激な発言が多く、度々問題視されることもあります。

○「ドイツの報道と日本の報道について違いを感じることはありますか?」

キノコ意匠「そうですね、コロナ問題についても様々な発言がありました。では次の質問に移りたいと思います。ドイツの報道と日本の報道について違いを感じることはありますか?」

Maxie「ドイツのニュース番組の方が、女性が男性っぽい印象があります。日本のアナウンサーは可愛らしくて、ドイツの方はもう少し固いイメージですね。もう一つは日本は国内のニュースが多いと思うんですけど、ドイツでは海外のニュースがほとんどです。」

キノコ意匠「それは国民が海外の情勢に興味を持って知りたいと考えているからなのでしょうか?」

Maxie「そうだと思います。国内のニュースはローカル番組や、新聞で知ることが出来ます。もっと大きな番組では海外のニュースが取り上げられていますね。」

ドイツは他の国と陸続きであるため、よりいっそう海外の出来事に関心がある様です。

日本は島国だと理由からどうしても海外とは遠く感じてしまうことも関係しているのではないでしょうか?

■ドイツの政治や社会とは?part.2

今回もキノコ意匠さんのドイツの社会や政治についてのインタビュー記事となっております。

今回はドイツの社会だけではなく、日本についての質問も多くなっています。

○「日本とドイツのそれぞれの報道機関の公平性についてどう感じますか?」

キノコ意匠「日本とドイツの報道に公平性はそれぞれあると思いますか?」

Maxie「うーん、日本の方が柔らかいような気がしました。特に東京の方はパワーがあって、逆に地方の方はあまり強くない感じですね。ドイツの方は日本と違って地方、それぞれの州の方が力があります。」

キノコ意匠「なるほど、国ではなく各州が報道することが重要なんですか?」

Maxie「国が決めなければいけないことももちろんあるし、でも逆に州や地方ごとでしか決められないこともあるので地方の力も強いのだと思います。」

ドイツではそれぞれの州ごとに法律なども存在しており、まるで一つ一つの州が一つの国の様になっています。

そのため全国的なニュースよりも自身の住んでいる州のニュースを見る方が大切となっています。

○「ドイツの人たちにとってヒトラーは英雄か暴君がどちらでしょうか?」

キノコ意匠「ありがとうございます。次の質問は普段私の動画を見てくれている方達からの質問になります。まず一つ目ですね。ドイツの人たちにとってヒトラーは英雄か暴君がどちらでしょうか?」

Maxie「えーと…どちらかと言うとネガティブで恥ずかしいと思っている人が多いですね。というのも学校の歴史の授業で私達はいけない事をしたんだよ、という風に教わるからなんです。」

ドイツでは過去にヒトラーの行ってきたことは今なお強く反省として語り継がれています。

それは当時まだ生まれていなかった子供達にも教えられているようです。

当時の小説を読んだり、校外学習として実際に収容所などの場所にも行ったりするためです。

実際にドイツでは挙手をする際はいつも私達がするように指を全て挙げるのではなく、人差し指だけを挙げることが常識となっています。

○「EU発足以降、ドイツ以外のEUの他の国をどのように感じているか?」

キノコ意匠「とてもいいお話を聞けました。ありがとうございます。ではEUが出来てからドイツはEUの中の他の国をどう感じる様になりましたか?質問の背景としてはEUの中でも経済的に強いドイツは他の国の事をどう思っているのか気になったからなんです。」

Maxie「まずは戦争が終わってドイツがEUに入れたことはすごく感謝する事だと思います。それにEUでは他の国の事をパートナーと考えている所があります。ギリシャが前に経済的に弱っていた時があったと思いますが、簡単に支援をするわけにもいかないので別の戦略を作っていくことは重要だと思います。ただ、EUのおかげでどこでも移動がしやすくなったし、EU内であればどの国でも働けるのでヨーロッパの人にとってはたくさんのメリットがあります。」

EUが発足したのは1993年の事でした。

主な理念は二度の世界大戦を経て世界が平和に続いて行くためにまずはヨーロッパの国々で協力関係にあるべきだという想いから誕生しました。

EUには様々な政策がとられていますが、最も知られているものは「パスポート無しでも国を行き来できる」「同一単価ユーロの採用」の二つではないでしょうか?

○「日本のビールは美味しいですか?」

キノコ意匠「さて、質問も残り三つです。ここからは少しライトな質問になります。日本のビールは美味しいですか?」

Maxie「はい!居酒屋にはよく行きます。日本人はお酒を飲みながらおつまみを食べると思うんですけどその文化は素晴らしいと思います。ドイツではまずビールだけ飲んで、その後にピザを食べる時もあるかな、くらいです。なので食べながら飲むというのはすごく良いと思いました。ただ、職場の付き合いとかで飲みに行くのはちょっと苦手ですね…」

ドイツ人から見ても日本のビールは美味しいようです。

日本ではお酒を飲みながらご飯を食べることが当たり前ですが、ドイツではそんなことは無いようですね…

また、日本ではよくある仕事上の付き合いでお酒を飲みに行く、という文化は日本特有のものなのかもしれません。

○「東京と大阪の違いをどのように感じていますか?」

キノコ意匠「良くご存じですね…笑 たしかにあまり好きではない人と飲むのは良くないかもしれませんね。では次に東京と大阪の違いをどう感じますか?」

Maxie「言葉から、人の話し方まで文化が全然違いますね。毎日驚きです。言い方がきつく感じる時もあればすごく優しくてシンプルだと感じる時もあります。地域で全く文化が違っていて面白いですね。」

日本には地域によって方言というものがあります。

その数は約140種もあると言われています。

中には同じ日本人同士でも全く理解できないものも…

その中でも大阪弁、関西弁は日本人にとっても時にはきつく感じてしまいますよね。

何故日本にはこんなに多くの方言(~弁)が存在しているのか、不思議に思います。

○「東京オリンピックについてどう思いますか?」

キノコ意匠「では最後の質問です。東京オリンピックについてどう思いますか?」

Maxie「皆すごい盛り上がっていると思います。でもあくまでも一つのイベントなのでおわってからも仕事をコツコツ頑張ったほうが良いと思います。」

キノコ意匠「なるほど、今回のオリンピックは今までにあまりない延期という選択を取ったりして本番には他国から選手を迎えると思いますが、それについてはどう考えですか?」

Maxie「私個人的な話としては、通訳をしているので、他国から人が来ることは仕事が増えるので良いですね。でもコロナウイルスに関して言えば危険な状態にするわけにもいかないので今回の延期という選択は良いと思います。」

キノコ意匠「はい、ありがとうございました。今回のインタビューは以上になります。少し堅い内容もあったと思いますがどうでしたか?」

Maxie「もし他の質問などもあれば是非またお答えしたいですね。今回は最後までありがとうございました!」

ドイツ情報のメルマガ

日本人が間違えやすいドイツ語のrを上手に発音しよう!

ドイツ語のr発音

ドイツ語の r の最も一般的な発音は,口蓋垂(こうがいすい)の摩擦音です。

口蓋垂の摩擦音は,口の奥の摩擦音で「ハーッ」という音のように聞こえます。そのため Rose[バラ]は,日本人の耳には「ホーゼ」のように、rot[赤い]は「ホート」のように聞こえるかもしれません。

Rose [ローゼ] バラ

richtig [リヒティヒ] 正しい

Japanerin [ヤパーネリン] 日本人(女性)

日本人が間違えやすいドイツ語のrを上手に発音しよう!

ドイツ語の発音の中でrは本当に難しいと言われています。今回はそのrの発音の勉強をしていきましょう!よかったら声に出して試してくださいね。上達が早くなりますよ♪

まず、喉仏の奥から声を出すようにします

実際に喉仏を触りながら発音してみて下さい。ヴヴヴっと振動すると上手に発音できている証拠です。

ドイツ語r発音練習のオススメ単語

Rot [赤]

der Arm [腕]

der Rat [アドバイス]

der Narr [バカ] ←本当は覚えては欲しくない単語ですが、発音練習の為に覚えて欲しい単語です。

der Motor [モーター]

die Ratte [ねずみ]

der Alarm [警報] ←これはそれほど音がしない静かなタイプです

der Pirat [海賊] ←これはハッキリと音がします

die torte [ケーキ] ←これはそれほど音がしない静かなタイプです

die Eltern [両親] ←これはそれほど音がしない静かなタイプです

lernen [勉強] ←これはそれほど音がしない静かなタイプです

r発音は難しいですが、練習すればするほど上手になって楽しくなってきます!

是非みんなで上手になっていきましょう!!

ドイツ語のr発音

ドイツ語の r の最も一般的な発音は,口蓋垂(こうがいすい)の摩擦音です。

口蓋垂の摩擦音は,口の奥の摩擦音で「ハーッ」という音のように聞こえます。そのため Rose[バラ]は,日本人の耳には「ホーゼ」のように、rot[赤い]は「ホート」のように聞こえるかもしれません。

Rose [ローゼ] バラ

richtig [リヒティヒ] 正しい

Japanerin [ヤパーネリン] 日本人(女性)

練習方法として,最初は 口蓋垂の摩擦音rと調音点の近いgに続けて発音してみるといいですよ。

Gras [グラース] 草

groß [グロース] 大きい

Gruppe [グルッペ] グループ

Programm [プログラム] プログラム

語頭の r はそれに比べて難しくなります。ここでも近い音に続けて練習するといいですよ。次は,口の奥の摩擦音に続ける例です。

doch rot [ドホ ロート] やっぱり赤

auch rund [アオホ ルント] また丸い

Raum [ラオム] 部屋

Reis [ライス] 米

Ruhig [ルーイヒ] 静かな

語末や音節末の –er, –r は、ふつう母音化され [ɐ] という音になります。[ə] よりもやや口を開いた曖昧母音で、軽く「ア」と発音しましょう。

ich studiere [シュトゥディーレ] 専攻している

aber [アーバー] しかし

Japaner [ヤパーナー] 日本人(男性)

辞書でのr発音

辞書などでは,r の音は簡略化して [r] で示します。厳密には,[r] はイタリア語などの「巻き舌の r」(ふるえ音)です。日本語のラ行の音は舌先で歯茎の辺りを弾く [ɾ](はじき音),英語の r は舌先がどこにも触れない [ɹ](接近音)があり、r の発音にはいくつかのバリエーションがあります。

[ʁ]

上述の通り,標準ドイツ語でもっとも一般的な発音で、口蓋垂と舌の奥による摩擦音です。フランス語の r の音と同じになります。

[ʀ]

口蓋垂を(1回から数回)震わせる「ふるえ音」で、上記の [ʁ] の強めの発音と考えましょう。前後の環境(特に母音に挟まれる場合)や地域によって用いられるほか,r を明瞭に発音したいときなどに用いられます。

[ʕ]

口蓋垂よりさらに奥の方の摩擦音で舌の根元を咽頭壁に接近させて発声します。ドイツの南西部,東部中央ドイツ,チロル地方,スイスの一部(北部・東部)で用いられています。

[ɾ]/[r]

[ɾ] は舌先で歯茎の辺りを1回はじく「はじき音」で、[r] は複数回はじく(舌先を歯茎の辺りで震わせる)「ふるえ音」です。[ɾ] は日本語の r の音で、[r] はイタリア語やロシア語などのいわゆる「巻き舌の r」になります。参考書などでは,この「巻き舌の r」がよく紹介されるが,頻度としては1回だけはじく [ɾ] の方が多いです。これはスイスの発音として知られており,ほかにバイエルン地方,オーストリアの一部でも用いられています。年配の世代に限ると,北部ドイツ,西部中央ドイツでも用いられます。有名ですが、オペラなどの歌唱では巻き舌の [r] のみが用いられていますよ。

[ɹ]

英語の r の音と同じで、舌先を歯茎の辺りに接近させて(接触はさせずに)発音します。上記の [ɾ]/[r] が用いられている地域で,バリエーションの一つとして、 [ʃ] のあとで用いられます。なお、英語からの外来語や英語圏の人名・地名の場合には、ドイツでもこの [ɹ] が用いられています。

ドイツ語のRは口蓋垂を震わせます。楽な格好で座って、やや下を向きながら(カフェで向かいの人の腕時計を見るくらいの角度)、喉に潤いを与えながら練習するのがオススメですよ。

その時に「ング」という音をRの前に付けてあげて、Grrrrr…と発生してみると発音しやすいと思います。喉を触ってみて震えていたら正解です!

r発音の歴史

日本ではヘボン式のローマ字表記で「ラ」行に「R」が使われています。その一方で、英語やドイツの「R」の発音が苦手な日本人も多いですよね。「R」の発音は様々で、その人の背景や地域の歴史などを知る手がかりにもなるかもしれません。

「R」の発音の仕方は様々で、うなったり、舌を丸めたり、舌を巻いたり等あります。どのような「R」の音を出すかによって人は、自分がどこの出身なのかを物語っています。

少なくとも1種類の「R」音を含む言語は、世界全体で75%に上ります。「R発音」を英語の言語学用語で「rhotic」と言い、ほとんどの言語に「R」の音が含まれるものの、同じような発音は非常に少ないです。口の一番奥で発音するのも「R」なら、唇で発音るすのも「R」。舌を細かく振動させるいわゆる巻き舌、空気の通過をしっかりふさぐ舌、空気を少しだけ通す舌、あるいはまったく何もしない舌など、舌の関わり方も様々です。たとえばフランス語の場合、「いわゆる」フランス語のRと私たちが思う音は、喉の奥を震わせるうがい音のような「R」で、言語学者はこれを「口蓋垂音」と呼びます。

一方でドイツ語の口蓋垂音の「R」は、母音に続く場合はまったく消えるので、フランス語とは少し違います。

特徴的なフランス語の「R」発音は17世紀に人気を得ました。

すべての「R」音に共通するのは何なのか、言語学者は論争を重ねてきて、米シンシナティ大学による最近の超音波映像実験によると、人が「R」音を出すとき、舌の上や先の動きは多種多様でも、舌の付け根は必ず喉の筋肉を緊張させているのだと言います。

ほとんどの場合、「R」を発音するには他の音よりも時間がかかり、そしてほとんどの場合、幼児はなかなか「R」が言えるようになりません。舌先を振動させる巻き舌は、特に難しいです。その為、もっと簡単な音で代替させようとします。もっと簡単に発音するために言葉の音を変えるというのは、変化の大きい要因で、相手に理解してもらうため面倒な発音が、もっと簡単に発音できるならそれに越したことはないですよね。ただし、欧州各地で「R」の発音がバラバラなのは、言いやすさ・聞きやすさが理由ではありません。欧州では、流行とアイデンティティーが、「R」の違いの2大要因となります。

大昔の欧州では、ラテン語話者は「R」を舌先で発音していました。フランス語話者も長いこと、その「R」音を使っていました。しかし17世紀後半のパリで、喉の奥でうがいするような音を出す「R」がおしゃれ族の間で流行しました。舌先を振動させるのが面倒だったのかもしれないし、単にかっこいいとおもったのかもしれません。ほかには「R」を「L」や「Z」に置き換えたり、「R」をまったく発音しないという人も増えました。そのため、有名な医師のニコラ・アンドリィ・ド・ボワ=ルガールは、喉の奥を振るわせる口蓋垂音を使うように提唱しました。この口蓋垂音の「R」は次第にフランス中に広まり、舌先を振動させる「R」はやがて「下品」、もしくは「田舎っぽい」と見なされるようになっていきました。

そしてこの音は、町から町へと広がり、ドイツ、オランダ、そしてデンマークまで伝わりました……と言われるものの、ことはそれほど単純ではありません。喉の奥の「R」はこのころすでにドイツの一部地域で出現していたという記録もあります。口蓋垂音の「R」がドイツや近隣諸国に広がったのは確かに、行商人の移動に伴ってのことでした。1700年までにベルリンに定着し、18世紀後半までにはコペンハーゲンに広がり、そこからデンマーク一帯に伝わり、さらに19世紀後半までにはスウェーデン南部に到達し、そこで止まりました。また、ドイツと古くから交易していたノルウェー・ベルゲン周辺にも伝わりました。

同じ音はオランダにも伝わりましたが、オランダは各地で色々な「R」が混在しています。舌先で発音する人も喉の奥で発音する人もいるほか、アメリカ人のように口の中央で発音する人もいます。言語の変化の最先端を行くのは通常、若い女性だが、オランダの若い女性がどういう「R」を好むかは、都市によって異なります。

一方で、お隣のベルギーのフラマン語(オランダ語の一種)は、口蓋垂音の「R」を使いません。ベルギーでは、口蓋垂音の「R」を使うフランス語も公用語なので、それも関係するのかもしれません。つまり、ベルギーでは「R」の発音の違いが、その人がどの言語集団に属するかを表します。

ポルトガルとスペイン語には2種類の「R」があります。

口蓋垂音の「R」は西へも移動しました。(一部の例外を除いて)スペインは抵抗しましたが、ポルトガルでは大流行しました。ポルトガル語にはスペイン語と同様、二種類の「R」がある。重い「R」はたとえば「carro(荷車)」、軽い「R」は「caro(親愛な)」で使われます。19世紀後半には、大都市の実力者たちがフランス語の「R」に似た重い音で発音するようになりました。フランスの直接的な影響によるかどうかは、分かっていませんが、数十年のうちにこの重い「R」がほぼ主流となりました。

ポルトガル語における「R」の多様性は、ブラジルで一層すごいことになります。場所と話者によって、オランダ語の「ch」や「h」にも聞こえ、文脈によってはまったく無音になります。よって、ブラジルでの重い「R」によって「carro」は私たちには「カホー」に聞こえ、「Rio」は「ヒオ」に聞こえます。

ブラジルでは「R」の発音は地域によって異なります。

その一方、軽い方の「R」の音は大なり小なり変わりませんでしたが、ポルトガルの都市部では最近、母音の後にアメリカ式に発音する人が登場し始めます。サンパウロに近い農村部ではもう何年も前からその発音だったが、「田舎なまり」と呼ばれ、おしゃれではないので広まりませんでした。

他方でイギリス人は、独自路線を突き進んでいきます。おそらく1000年前には、国内には複数の「R」発音が存在したと思います。専門家の議論はまだ尽きていませんが、シェイクスピアの時代(16世紀後半から17世紀初頭)になるとすでにイングランドの一部で、省エネのために母音に続く「R」を発音しない人が増えていたことは、文献で分かっています。しかし、母音に続く「R」は無声という発音が社会の有力者の間でも定着したのは18世紀後半のことで、そのころに一気に広まりました。アメリカの独立戦争を経て本国に帰国した入植者たちが、イギリス国内の発音の変化に驚いたほどです。

イングランドではシェイクスピアの時代に一部の人が「R」を発音しなくなりました。

ロンドンで、Rを落とす発音が主流になります。ただし、ランカシャーやノーサンブリアは除外され、影響はスコットランドの手前で止まります。スコットランドはアイルランドと同様、自分たちの発音がイングランドと違うことを誇りにしているからです。

アイルランドでは「R」を落としません。「Ireland(アイルランド)」という言葉の発音がその典型です。イギリスでの発音は「アイランド」に近いですが、アイルランド人は「R」を発音します。そしてスコットランド人は「R」を落とさないどころか、振動させます。

このほか、ジョーディー(イングランド北部のニューカッスルやダラムなどの人を指す)発音もあります。18世紀になるころには、喉の奥を振るわせる「R」はノーサンブリア地方の人間の誇りでした。20世紀半ばまでこれは続きましたが、大衆文化や教育や流行のおかげで、わずか一世代のうちにほとんど消滅します。

アメリカ人も「R」発音の流行と無縁ではありません。ボストンやニューヨークを初めとする港湾都市の富裕層や高学歴層は、「R」を発音しないイギリスの流行をたちまち取り入れました。南部の農場主も同様で、そこから周囲に波及します。一方で、同じ南部でも大農園から離れた山間部に住む貧困層は、流行に無縁でした。「R」を全て発音し続けた結果、どうなったかというと、ブラジルと同じです。「田舎者」と呼ばれる発音になりました。

このようにr発音には歴史があります。どこでどういう「R」の音が好まれるかは、今後も常に変わり続けるかもしれませんね。