ドイツ人の私がお勧めするドイツのお土産!【2023年版】リモワ・マイセン・ラミーなど

ドイツ人の私がお勧めするドイツのお土産をご紹介します!

今回はドイツのブランドのお勧めお土産品です。

是非参考にして、買ってみて下さい♪

ドイツおすすめお土産20選!【2023年版】リモワ・マイセン・ラミーなど

ドイツ人の私がお勧めするドイツのお土産をご紹介します!

今回はドイツのブランドのお勧めお土産品です。

是非参考にして、買ってみて下さい♪

ドイツのお土産!▽美容

ドイツのお土産!Labello 口紅

現地のドラックストアに売っていて、値段はなんと!300円ぐらいです。

激安で使い心地もとてもいいので、本当にお勧めです。

私はピンク・ヌード-の色・赤・チェリー・ブラックベリーを持っています。キラキラが好きな人には透明でラメが入っているのもお勧めです。

チェリーの口紅はチェリーの味がします!これは盛り上がること間違いなしです!

ブラックベリーもあり、紫に近い色ですが、実際に塗ると良い感じです。

ドイツのお土産!GARNIER SKINACTIVE HYDRA BOMB パック

飛行機でとっても疲れて、肌が荒れそうだったんですけど、このパックを15分だけしたら、私の肌が生き返りました。

こちらも2ユーロぐらいです。

ドイツのお土産!KNEIPPP ERÄLTUNGSZEILT NACHT入浴剤(風邪引いた時用)

ドイツ国内の入浴剤シェアナンバー1を誇っています。

お土産としても重くないし、場所も取らないので、お勧めです。

2億5000万年前の古代海水を精製した岩塩を使用し、ミネラルを豊富に含んだバスソルトは、保温作用、美肌作用に優れていると言われています

これは風邪を引いた時に使う入浴剤で、実際に私も風邪を引いた時にこの入浴剤を使って、お風呂に入りますが、風邪が自然に治りました。

風邪の時以外にも森の匂いがする入浴剤等もあります。

ドイツのお土産!Lemon pleasure 入浴剤

こちらはレモンの香りがする入浴剤ですが、泡が出てきます。泡風呂です。

ピーチやパッションフルーツなどもあります。

日本未上陸のバブルバス入浴剤なので、お勧めです。

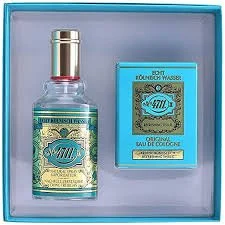

ドイツのお土産!4711 オーデコロン

フランス語の「オーデコロン」は、和訳すると「ケルンの水」という意味で、ケルンに本店を構える「4711」は現存する最古のオーデコロンブランドです。

ゲーテ、ワーグナー、ナポレオンなども愛用していたとされます。

香水の流れる蛇口もある、観光スポットとしても面白いお店ですよ。

ドイツのお土産!オーガニックコスメ

ドイツには、質のいいオーガニックコスメのブランドがいくつもあります。

Dr.Hauschka(ドクター・ハウシュカ)は聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。

バイオダイナミック農法という有機農法で作った原料を使っていて、肌にやさしいことで人気が高いブランドです。ボディケアからヘアケアまで揃います。

ボディクリームは17ユーロほどで、落ち着くやさしい香りで、お店でほんの少しの量を試しただけでもしっとりするのがわかります。

保湿力はかなり高めだと思います!乾燥にお悩みの方はぜひ試してみてください。

ヘアケア商品は11~17ユーロほどになります。

ドイツのお土産!ハーブ歯磨き粉

オーガニックコスメ同様、歯磨き粉も質の高いリーズナブルなものが手に入ります。だいたい75mlで1ユーロ弱とドイツの歯磨き粉はとてもコスパがいい印象です。

こちらのシリーズの歯磨き粉は、日本にはなかなかないハーブの香りが特徴です。

日本で「ハーブ」と書かれた製品はふわっと香る程度ですが、これは香りが強めで、香辛料のような独特な香りがあります。

ツブツブ顆粒も入っていて、磨いたあとがとってもさっぱりしますよ。

ドイツのお土産!▽食品

ドイツのお土産!ダルマイヤー コーヒー

一流デリカテッセン(総菜屋)として知られる「ダルマイヤー」はコーヒーに特に力を入れており、コーヒー好きに高く評価されています。品揃えが豊富なので、お土産を渡す相手の好みを把握しておくといいかもしれません。自分でコーヒー豆を挽くような、コーヒーにこだわりのある方へのお土産にぴったりです。

プロドモ250g:約6ユーロ(約900円)

ドイツのお土産!はちみつ

日本で品質の高いはちみつを手に入れようとすると値段も高くなってしまいますが、ドイツならどこのスーパーでも高品質のはちみつが豊富に揃っています。種類によって異なりますが、500gの瓶入りで3ユーロ(約360円)から9ユーロ(約1080円)程度で、中心の価格帯は5ユーロ(約600円)前後です。

おすすめは「森のはちみつ」という意味の「Wald Honig」。濃い茶色をしていて、甘さ控えめの上品な味わいです。ヨーグルトにかけたり、ハーブティーに入れたり、お菓子作りに使ったりと、ひとつあれば色んな場面で活躍してくれますよ。

ドイツのお土産!ロンネフェルト 紅茶

高級ホテルのサービスに見合う最高級の紅茶を提供するという考えのもと、1823年から紅茶の販売を続けてきた「ロンネフェルト」。

直営店では茶葉の量り売りのほか、お土産にしやすいティーバッグも販売されています。

豊富なラインアップは公式サイトで確認できますので、チェックしてから行くとスムーズかもしれません。

ドイツのお土産!ドイツビール

ドイツと言えば、と聞かれたら「ビール」と答える人も多いだろうと思います。

税金や国際線持ち込み制限の関係で多く持って帰るのは難しいですが、やはりビールもおすすめのお土産の1つです。

ドイツビールの特徴は、基本的に麦芽、ホップ、水、酵母しか使用していません。

コーンスターチなどを使用していない、混じり気のないおいしさを味わうことができます。

瓶ビール500ml:約1ユーロ(約150円)

※5本以上持ち帰る場合、1リットルあたり200円課税されます。

日本人女子におすすめしたいのは、ピルスナーのBitburger(ビットブルガー)シリーズです。

すっきりしていて飲みやすいと思います!

ふだんビールを飲まない人にはラドラーがおすすめです。

レモン味のビールなので普通のビールより苦味を感じにくくておすすめです。

また、ビールは通常大麦麦芽を使ってつくられるところ、Franziskaner Weissbier(フランツィスカーナー・ヴァイスビア)のように小麦麦芽でつくられた「ヴァイツェン」というビールもあります。

伝統的なドイツビールでフルーティーかつ飲みやすいので女子ウケ間違いなしですよ!

ドイツのお土産!クノール 粉末ドレッシング

カップスープで知られる「クノール」はドイツ発祥のブランドです。

水、オリーブオイルと混ぜて使用する粉末ドレッシングはドイツの家庭でよく使われている商品。

これさえあれば、ドイツのサラダの味を気軽に楽しむことができます。

ドレッシングを何本もお土産にすることはあまりないかもしれませんが、粉末ドレッシングであれば、2~3種類渡すのもいいかもしれませんね。

日本人の味覚にも合う、評判のいいお土産です。

粉末ドレッシング5パック:約1~2ユーロ(約150円~300円)※店舗によって価格が前後します。

ドイツのお土産!ハリボー グミ

1920年創業のハリボー(HARIBO)は、世界最大のグミ製造会社です。

日本でも、コンビニやスーパーなどで販売されているのを見かけますが、本国ドイツの直営店では100種類以上のハリボー製品が販売されており、好きな種類を袋詰めできる量り売りコーナーもあります。

ドイツのスーパーでの相場が1袋おおよそ1ユーロなのに対し、直営店は0.85ユーロとお得。

量を買うのであれば、直営店に行くべきです。

ただし、黒いタイヤ型のシュネッケンは日本人の味覚に合わないことが多いので注意が必要です!

ハリボー・グミ1袋:約1ユーロ(約150円)

ドイツのお土産!カフェ クロイツカムバームクーヘン

バームクーヘン発祥の店とも言われる「カフェ クロイツカム」(諸説あり)。

発祥の地であるドイツでは、日本ほどバームクーヘンは一般的ではなく、熟練職人による高級菓子というような位置づけです。

いくつかあるバームクーヘン専門店のなかでも「カフェ クロイツカム」は日本人観光客に特に人気のお店で、日本語の案内も用意されています。

日本の平均的なものと比べるとかためなバームクーヘンを、薄くスライスして食べるのが本場の食べ方です。

バームクーヘン500g:30ユーロ(約4,500円)

ドイツのお土産!チョコレート

チョコレートの消費量が世界でトップクラスのドイツ。

1人あたりの年間消費量は10kg前後、日本の一般的な板チョコに換算すると約200枚分にもなります。

そんなドイツには高級チョコレート店も多くありますが、ここではスーパーでも買える人気のチョコレートをご紹介します。

「ミルカ(Milka)」と「リッタースポーツ(Ritter Sport)」はドイツの庶民に人気の2大チョコレートです。

ミルカの方が甘みが強いので、甘いチョコが好きな方はリッタースポーツを、甘さ控えめなチョコが好きな方はリッタースポーツがお勧めです。

ミルカチョコ100g:約1ユーロ(約150円)~

リッタースポーツチョコ100g:約1ユーロ(約150円)~

ドイツのお土産!ホットワイン用スパイス

ドイツの冬の名物、スパイスの効いたホットワイン。

これを自宅で簡単に作ることのできるスパイスミックスがスーパーで手に入ります。

シナモン、クローブ、オレンジの皮などのティーバッグ型のミックスをワインといっしょに煮込むだけです。

ワインは安物でOKです。やや軽めのものが合いますよ。

ドイツのお土産!白アスパラガススープの素

春から夏にかけてのドイツ名物といえば、白アスパラガス。

レストランには必ず特別の「白アスパラガスメニュー」が用意されます。

茹でたものが主流ですが、スープも定番です。

クノールやマギーなどのドイツのメーカーから、粉末スープの素が出ています。

味もとっても美味しいですよ!

ドイツのお土産!古代小麦ディンケル

お料理好きは知っているかもしれませんが、ドイツに来たらぜひ見てみてほしいのがDinkel(ディンケル)という小麦です。

日本では「スペルト小麦」や「古代小麦」などの呼び名で知られており、最近ではフランスなどでもこの古代小麦を使ったパンなどが注目されています。

ディンケルは硬いもみ殻に覆われた古代からの特徴を持つ小麦で、普通の小麦よりも栄養素が高く、香り高くて穀物のうま味がしっかりと感じられるのが特徴です。

500gで約2ユーロ程度と値段も手頃です!

また、ディンケルを使用したラスクやクラッカーなどお菓子もあります。

日本ではまだ珍しいディンケル、お土産にお勧めです。

ドイツのお土産!シリアル

ドイツ人が朝に好んで食べるシリアルはバリエーション豊富です。

「ミューズリー」といって、発祥こそスイスなのですが、手軽で健康的なことからドイツでもよく好んで食べられています。

だいたい1パックもしくは1箱で3~6ユーロほど

チョコレートやドライフルーツ、穀物入りなど、選びきれないほど種類があります。

ほぼどのスーパーの棚にも、ミューズリーを集めた広いコーナーがあります。

スーパーでも買えるミューズリーのなかで特に人気のブランドは、マイミューズリー。

パッケージがかわいいうえに、原材料はすべてオーガニックです。

中の見えるこんなお洒落なカップ容器に入っているのでお土産にぴったりです♪

味の種類もさまざま。チョコバナナやはちみつ&ナッツ、ベリー&ホワイトチョコなどがあります。

ドイツのお土産!▽雑貨

ドイツのお土産!布巾

ドイツの布巾は非常に優秀で、お土産でよろこばれることも多いです。

なかでもおすすめなのは「Schwammtuch」(スポンジ布巾)です。

商標ではないので、さまざまなメーカーで製造されています。

特徴は吸水性と乾きの良さで、シンクやテーブルを拭く際に重宝しますよ。

すすいだ後は、干さずに置いておくだけであっという間に乾きます。

値段も安く、使いやすさも抜群なお土産です。

スポンジ布巾5枚:約1ユーロ(約150円)

ドイツのお土産!フェイラー 織物

ドイツ生まれの高級織物店「フェイラー」はドイツに2店舗しかありません。

うち1つはチェコとの国境付近にあり、アクセスが大変なので、フランクフルトのお店に行くのがおすすめです。

デパートでもフェイラー製品を購入することは可能ですが、直営店の方が、品揃えが圧倒的に豊富。

高品質で、日本で購入するよりリーズナブルなフェイラー製品はお土産にぴったりです。

ドイツのお土産!陶器のビールジョッキ

おいしいビールを買ってくるのが無理ならば、思い出に「陶器のビールジョッキ」はいかがでしょうか。

ガラスのジョッキよりビールが美味しく感じられるのが不思議です。

中世の街並みと街の名前がデザインされた「ご当地ビールジョッキ」も各地で売られています。

蓋つきのタイプは、テラスなどでビールを楽しむ時に虫が入るのを防ぐことができるのでおすすめです。

暑い季節はビアガーデンなど屋外でビールを飲むことの多いドイツならではの一品です。

ドイツのお土産!▽子供向け

ドイツのお土産!シュタイフ テディベア

世界最初のぬいぐるみを作ったとされる「シュタイフ」のテディベアは、職人が1つひとつ手作りしている高級品です。

通常、手のひらサイズのものでも約15ユーロからになりますが、「シュタイフワールド」のアウトレットショップでは約10ユーロ(約30%オフ)で購入できる規格外品(小さなミスがあるもの)も販売されています。

テディベア:約10ユーロ(約1,500円)~

ドイツのお土産!木工細工

ドイツの職人の手による木工細工はとっても素敵ですよ!

種類もたくさんがあります。

「黒い森の鳩時計」や「くるみ割り人形」といった、ちょっと高価なものや、電車や積み木など幼い子どもが遊べる木製のおもちゃも魅力的。

温かみがあって安全なので、日本のお母さんたちにも大人気です。

手頃なところでは、ひとつひとつ丁寧に彫られ、色付けされた「クリスマスツリーの飾り」がオススメです。

主要都市や観光地などに、一年中オープンしているクリスマス・ショップがあります。

そこで販売されているので、ぜひ覗いてみてください!

ドイツのお土産!くるみ割り人形

「くるみ割り人形」の王様といえば誰もが思い浮かべる顔立ちなのが、ザイフェナーフォルクスクンストのものです。

くるみ割り人形は、虐げられた民衆が、もともと、王様のような権力者に、日ごろの恨みの腹いせに、固いくるみを割らせて痛い目に合わせてやれという発想からできたものです。

くるみ割り人形はドイツのおもちゃ職人による手作り商品です。

本物のくるみを割るためのものではなく飾って楽しむ装飾品。

でも、後ろのレバーを、引くと、口が開き面白い表情楽しむことができます。

手作りゆえに少しずつ表情が違ったり木目の出方が違います。

実際に手にして自分好みの顔、柄を探すのもおすすめです。

一番人気は赤い服を着たくるみ割り人形です。

ドイツのお土産!ゾノア社 鐘の響 メタルフォン 鉄琴 グロッケンシュピール

1875年に創業したゾノア社は、世界的にも有名なパーカッション・メーカーです。

日本でも「ソナー社」と言えば、ドラム界のベンツと言われるほどです。

このメタルフォンは合金鋼を使い、1つ1つの音板の裏側を削って正確な調律を施しています。クリアな音色と自然なサスティン(減衰)が特徴です。

子供の内から本物のいい音を、という方に是非お勧めです。

何も考えずにたたいても、なぜか心地よい音がなる、そんな楽器です。

この澄んだ音を聞いてみてください♪

ドイツのお土産!Beck(ベック社) シロフォン付玉の塔

ドイツ・Beck(ベック社)の「顔」とも言える人気の木製スロープトイ「シロフォン付玉の塔」です。

「シロフォン付き玉の塔」は、創始者クリストフ・ベック氏によって生み出され、1958年に市場に出て以来、10万台以上にのぼるロングセラーアイテムです。

人気の秘密は、落ちていく玉が鉄琴の階段を通るときに奏でる美しい音、そしてゆるやかにスロープを左右に降りていく玉の動きです。

シンプルな木製のレールにカラフルな玉が坂を転がっていく様子と、最後に階段を駆け下りながらなる綺麗な音が同時に楽しめるおもちゃです。

リズミカルに玉をいれることで階段の音をリズミカルにしたり、一度せき止めてから一気に音を鳴らしたりと楽しめます。

最近では知育玩具としてもスポットを浴びていて、手と目を同時に動かすこと、手先の器用さを伸ばします。

長く使っていただけるおもちゃですよ!

ドイツのお土産!ミニカー

ドイツといえば高級車のベンツ,BMW,ポルシェなどの本社があります。

ミニカー好きの男の子へのお土産にカッコイイミニカーがおすすめです。

メルセデス・ベンツの誇り高きクラフトマンシップを凝縮した再現性の高いフォルムとディテールにこだわったモデルカーもあります。

CADデータやデザインデータなど、実際の車両設計データを利用し、120にもおよぶパーツを手作業で組み立てた、精巧な仕上がりになっています。

ミニカーですが、本当のベンツを縮小したような精密な作りが人気です。

日本で買うより安く、種類も多いのでミニカー好きの方は必見です。

購入できる場所:空港、ベンツミュージアム、BMWミュージアムなど

ドイツのお土産!メルクリンの鉄道模型

「メルクリン」は150年以上の歴史を持つ、ドイツの老舗玩具メーカーの名前です。

1895年に最初の鉄道模型を発売して以来、世界中の人たちに愛されて、世界最大級のシェアを持ち続けています。

メルクリンから発売されている車両は、すべてヨーロッパやアメリカなど、海外で走っている列車です。

鉄道ファンではないけれどもメルクリンのことを知っている、という方が世界には沢山います。

機関車が動いているのを見るとドイツの風を感じるような気持ちになります。

お値段はお高めで、ちょっとカッコよい機関車だと400€、500€してしまいますが、

機関車好きのお子様なら喜ぶこと間違いなしの商品です。

ドイツのお土産!クリスマス時期ならアドベントカレンダー

日めくりで毎日楽しめます。

オススメはリンツチョコレートのアドベントカレンダー。

一日ごとに味の違うチョコレートがでてきます♪

リンツの味は濃厚で高級チョコの味がします。個人的にはゴディバより美味しいと感じます。

毎日の楽しみに日めくりながらのチョコレートはいかがでしょうか?

ドイツのお土産!▽歴史

歴史の破片「ベルリンの壁」

ベルリンのテーゲル空港のお土産ショップにある「壁」(大きいものが€13=約1,700円、小さいもので€7=約900円)

世界が西側(資本主義社会)と東側(共産主義社会)に二分されていた冷戦時代から、28年間にもわたってその象徴であるかのようにベルリンに壁が建設されていました。

1989年の11月にベルリンの壁が開放されると、人々は東ドイツ・西ドイツ及び他の周辺諸国を自由に行き来することができるようになり、しまいにはハンマーを持ち出し、分断の象徴だったベルリンの壁を壊していきました。

その壁をベルリン市内ではポツダム広場(Potsdamer Platz)やイーストサイドギャラリー(East Side Gallery)などの場所で実際に立つ壁を見ることができます。

それに加えて、お土産としてこの「壁」の破片を販売しています。

イーストサイドギャラリーにある販売店は、まわりの壁に溶け込むように落書き(グラフィッティ)で覆われた小屋で、大きさや色のことなる壁の破片を販売しています。

誰が壊した壁なのかが載っている紙つきのもあります。

また、ベルリンの国際空港であるテーゲル空港のお土産店でも販売しており、土台つきで大きいものが€13(約1,700円)、小さいもので€7(約900円)です。

ドイツでは日本ではめったに見かけない商品や、日本にあってもはるかに安い価格で売られている商品がたくさんあります!

ワクワクしながら買い物できるスーパーやドラッグストアにもぜひ立ち寄ってみてください!

ドイツのお土産!▽リモワ

世界中のトラベラーから支持されているリモワのスーツケースです。

世界中の旅行者から支持されている、憧れのスーツケースといえば「リモワ」!

日本でもおしゃれな人の旅行に欠かせないアイテムとして絶大な人気を誇っていますよね♪

リモワの歴史は古く、ポール・モルシェック氏によって最初のスーツケース工場がドイツ西部の街、ケルンに設立されたのは1898年です。

それまで木製が主流だったスーツケースの軽量化を目指し、1937年には世界で初めてアルミニウム性のスーツケースを販売し話題になったそうです。

1950年には耐久性の高いアルミニウム合金を使用した「トパーズ」を発表し大ヒットしました。

現在も定番の人気シリーズとなっています。

リモワのスーツケースは耐久性もデザインも抜群で半永久的に使うこともできます。

リモワのスーツケースは決して安くはありませんが、耐久性が抜群なうえに5年間の修理保証付きなので半永久的に使えることができますよ。

使い込むほどにできる傷さえもかっこ良くみえてしまうデザイン性の高さも魅力です♪

ドイツではケルン本店やフランクフルト、ミュンヘンの直営店のほか、大手デパートや主要空港内に店舗がありますので、是非お土産として検討してみて下さい^^

ドイツのお土産!▽マイセン

世界的に名高い高級磁器マイセンのふるさとはドイツ東部ドレスデン近郊の古都マイセンにあります。

マイセン磁器工場が誕生したのは300年以上も前の1710年で、当時ヨーロッパでもてはやされていた中国や日本の磁器をなんとか作りたいと熱望したのが、熱狂的な美術蒐集家なアウグスト強王でした。

この王様は宮廷に仕えていた錬金術師のベトガーを監禁してまで白磁の製造に成功し、ドレスデンに王立磁器工場を設立。

こうしてヨーロッパ初の硬質磁器が誕生し、マイセンの名が世界中に広まりました。

現在工場に併設された体験ワールド「マイセンハウス HAUS MEISSEN」内には博物館と見学用工房があり、1710年から現在までの歴史的なコレクションや製造過程を見学することができます。

ショップやアウトレット、マイセンの食器で食事ができるカフェ&レストランも併設。

見て、買って、食べて楽しめる「マイセンのテーマパーク」として人気ですよ。

是非観光地としても行ってみて下さい♪

ドイツのお土産!▽ツヴィリング

刃物といえば双子のマークがシンボルのツヴィリングです。

中世から刃物の街として知られるゾーリンゲンに本拠地を置く「ツヴィリングJ.A. ヘンケルス」の創業は1731年になります。

世界で最も歴史あるブランドのひとつといわれています。

現在は日本をはじめ世界各国に店舗があるので、双子(ツヴィリングの意味)のマークを見たことがある人も多いと思います。

包丁の最高峰と名高いツヴィリングですが、キッチンの便利グッズとして有名な万能料理ばさみや鍋など様々な商品を展開しています。

ツヴィリングは、じつはキッチン用品だけでなくネイルケアやピンセットなどのビューティー用品も評判です!

とくにおすすめなのが爪切りです。

切れ味の良さはもちろんのこと、折り畳み式で6cmというコンパクトさなので持ち運びにも便利です。

高級感のある革製のケース付きで、贈り物にも喜ばれること間違いなしですよ!

ドイツのお土産!▽ビルケンシュトック

足の健康を考えて作られたビルケンシュトックの靴は、おしゃれアイテムとしても人気です。

最近日本にも直営店ができて話題の「ビルケンシュトック」は、なんと240年以上もの歴史をもつドイツの靴メーカーです。

足のアーチを考慮して作られる靴は、足にほどよくフィットして使うほどに自分の足になじんでくるのが実感できますよ。

ドイツでは医療用やスポーツ用のコンフォートシューズで知られていたため長い間「健康サンダル」のイメージがありましたが、近年はデザインに力を入れ、有名スターとのコラボ商品を展開するなどしてイメージを一新しています。

本国ドイツよりも日本を初めとする海外での方が「おしゃれ」なイメージが定着しているかもしれません。

ドイツ各都市に直営店があるほか、デパートや靴専門店でも取り扱いがあります。

ドイツのお土産!▽トリッペン

人間工学に基づいて作られるトリッペンの靴はおしゃれで履き心地も抜群です!

1992年にデザイナーのアンゲラ・シュピースと靴職人ミヒャエル・エーラーが、ベルリンの小さなギャラリーで発表した木靴のコレクションから始まった靴のブランド「トリッペン」。

「生産者は環境、消費者、労働者、全てに責任を持つべきである」という理念を掲げ、今も一つ一つ手作業で作られています。

多くの賞を受賞したデザインは飽きがこず、人間工学に基づいて作られるので履き心地が抜群でお勧めです!

履けば履くほど味がでてくるので、何度でも修理しながら長くつきあいたい靴になりますよ。

ベルリンの観光名所ハッケシャー・ホーフ内にあるフラッグシップストアにはレディース、メンズの全コレクションが勢揃いしています。

クロイツベルク地区にはアウトレットショップもあります。

ドイツのお土産!▽アディダス

世界で活躍するトップアスリートも愛用する「アディダス」のシューズは、スポーツ愛好家ばかりか、おしゃれなアイテムとしてストリートでも絶大な人気を誇っています。

意外にも、ドイツ生まれのブランドだということはあまり知られていないかもしれません。

アディダスの歴史は、バイエルン州の小さな村、ヘルツォーゲンアウラッハに生まれたルドルフ(兄)とアドルフ(弟)のダスラー兄弟が1924年に設立した「ダスラー兄弟製靴工場」に始まります。

しかし、ことあるごとに対立した兄弟は1948年に分裂し、弟ダスラーが「アディダス」、兄ルドルフが「プーマ」を設立しました。

その後も対立関係を続けつつ、両社それぞれに発展していっています。

「世界で最も売れたスニーカー」としてギネス登録されているスタンスミスをはじめ、復刻版など数々のヒットシューズを生み出しているアディダスですが、靴だけでなく服やバッグなどアパレル商品も幅広く展開しています。

有名デザイナーとのコラボシリーズも要チェックしてみて下さい♪

ドイツのお土産!アディダスのキッズ服

日本でも大人気のアディダスですが、ドイツでもアディダスの商品を見かけない日はないほど人気です。

サッカー好きのお子様であればドイツ代表レプリカユニフォームやサッカーボールはいかがでしょうか?

もちろん女の子用の服も売っています。

購入できる場所:空港アディダスショップ、デパート、スポーツショップ、街中のアディダスショップなど

ドイツのお土産!▽プーマ

飛び跳ねるピューマがトレードマークのPUMAはトップアスリートとのコラボを精力的に展開しています。

弟のアドルフが「ダスラー兄弟製靴工場」改め「アディダス」を設立した一方、会社を退いた兄のルドルフは彼の名のRuとダスラーのDaをつなげたルーダ社(Ruda)を設立しました。

そのすぐ後に改称され「プーマ(Puma)」社が誕生しました。

ペレやマラドーナほか、プーマのスパイクを履いた多くのアスリートたちがオリンピックの陸上競技やワールドカップで大活躍し、プーマは世界的なスポーツブランドとして確固たる地位を築き上げました。

プーマは史上初めてスポーツとファッションを融合させたブランドでもあり、ジル・サンダーやミハラヤスヒロといったデザイナーとのコラボレーションを展開しています。

その後もファッション性の高い商品を次々と発表し話題を集めているので、こちらも要チェックです♪

ドイツのお土産!▽ブリー

ヌメ革のバッグで有名なブリーはドイツ各地にショップがあり、デパートや空港でも取り扱いがあります。

1970年にブリー夫妻によって設立された「ブリー」は、デザイン性と機能性を兼ね備えた人気のバッグブランドです。

ブリーの代名詞といえば、使い込むほどに味わい深い飴色に変化するヌメ革のシリーズになります。

そのほかにも革製のビジネスバッグや軽いナイロンや布製のカジュアルバッグまで豊富なラインナップです。

シンプルでどんなファッションにも合わせやすく、とにかく「使える」のが魅力で、そのうえ良心価格なのもお勧めです!

ドイツのお土産!▽ジル・サンダー

ドイツを代表するハイファッションブランド、ジル・サンダーです。

ドイツを代表するファッションデザイナー、ジル・サンダーがハンブルクにブティックをオープンしたのは1967年のことになります。

バウハウスのミニマリズムに影響を受けたというシンプルなデザインは、それまでのフェミニンで装飾的な女性ファッション業界にとっては革命的でした。

引き算の美学ともいうべきジル・サンダーの服は、一見して派手さはないものの、身に着けてみるとカッティングやディティールが細やかで、こだわりぬいて作られているのがわかります。

それだけに値も張りますが、近年はユニクロとのコラボレーションなどで身近に感じられるようになりました。

ドイツのお土産!筆記用具

万年筆なら永遠の憧れの「モンブラン」やモダンな「ラミー」、鉛筆なら「ステッドラー」などいろいろあります。

もしニュルンベルク市に行くなら、郊外のシュタインという小さな街にある「ファーバー・カステル」社をぜひ訪ねてみてください。

高品質画材・高級筆記具で有名な同社を運営してきたファーバー=カステル家のお城、工場、博物館を見学したり、併設ショップではセール品を物色したりなど、楽しみは尽きません。ニュルンベルク空港の免税店には大きな専門コーナーもあります。

ドイツのお土産!▽モンブラン

高級万年筆の最高峰「マイスターシュテュック」です。

高級万年筆の代名詞「モンブラン」は、1906年にハンブルクの文具商と銀行家、ベルリンのエンジニアによって起業された万年筆メーカーが起源です。

モンブランの代表モデル「マイスターシュテュック( MEISTERSTÜCK)」(マスターピースの意味)のキャップの先には、欧州最高峰モンブラン山頂の氷河を図案化したという、白い星形のシンボルマークが輝きます。

艶のある黒いボディ、18金のペン先に刻まれたモンブランの標高をあらわす4810……まさにひとつの芸術品ともいえる逸品は世界中の著名人に愛され、数々の歴史的瞬間に立ち会ってきました。

なかでも印象的なエピソードが1963年のケルンでの出来事です。

署名の際に自分の万年筆が見つからなかった西ドイツのコンラート・アデナウアー首相に、ジョン・F・ケネディが差し出した愛用の万年筆が「マイスターシュテュック149」でした。

本場ドイツで、一生の相棒になってくれる1本を探してみて下さい♪

ドイツのお土産!▽ラミー

数々のデザイン賞を受賞したラミーの筆記具、万年筆「サファリ」は日本でも大人気ですよね。

デザイン性の高さで世界中に多くのファンを持つ「ラミー」の本拠地は、美しい古都ハイデルベルクです。

1930年の設立から現在までラミー製品はこの自社工場で作られています。

バウハウスの理念を具現化し機能美を追求した筆記具は数々のデザイン賞を受賞しました。

1966年に発表し革新的なデザインで話題となった「ラミー 2000」は、世紀をまたいで今も新しさを感じさせる名作です。

日本でも人気沸騰中なのが、万年筆界の革命児ともいえるカジュアル万年筆「サファリ(safari) 」です。

軽くて丈夫な樹脂製のボディ、正しくペンを握れるように設けられたくぼみ、デニムのポケットにもしっかりグリップできる大型のクリップなど、とことん使いやすさを考えてデザインされたサファリは初めての万年筆に最適の1本になります。

ドイツのお土産!▽ペリカン

ペリカンを代表する万年筆「スーベレーン」はボディの縞模様にいたるまですべて手作りです。

親子のペリカンがシンボルマークの世界的に有名な筆記具メーカー「ペリカン」の始まりは、1832年、科学者のカール・ホーネマンが始めた絵具とインクの工場でした。

ピストン吸入式の万年筆を開発して注目されたのが1929年になります。

以降、機能性を追求した筆記具を生み出し続けています。

ペリカンの代表的な万年筆「スーベレーン」は、「優れもの」の名にふさわしく、ドイツの万年筆専門誌で「ペン・オブ・ザ・イヤー」を獲得した名品です。

隅々まで手作業で作られた、完成度と耐久性に優れた万年筆は、世界中の多くの作家たちに愛されています。

高級筆記具だけでなく、子ども用万年筆「ペリカーノ・ジュニア」などカジュアルな筆記具も展開するペリカンは、ドイツの小学校では、鉛筆やペンを使う前にまず万年筆を使って正しい字の書き方を習います。

日本では万年筆を使ったことがないという人も多いので、軽くてお手頃なドイツの子ども用万年筆を入門用に入手するのもいいかもしれませんね♪

ドイツのお土産!▽ファーバーカステル

子どもから美術に携わるプロまで幅広い層に支持されているファーバーカステルの色鉛筆です。

高級筆記具・画材メーカーとして知られる「ファーバーカステル」の創業は1761年になります。

1851年に発表された6角形の鉛筆は、現在全世界で作られている鉛筆の基準となりました。

ファーバーカステルでは、最高級の素材を使った高品質の製品を追求すると同時に、環境への配慮をポリシーとし、森林保護や環境に優しい素材を使用するなど様々な取り組みを行っています。

至高の筆記具シリーズとして展開する「伯爵コレクション(Graf von Faber-Castell)」は、世界中の筆記具ファンの憧れの存在です。

短くなった鉛筆を持ちやすくするエクステンダーと、芯を削るためのシャープナー、消しゴムが一体化した「パーフェクトペンシル」は、まさにパーフェクトな1本で、最高級の鉛筆として有名ですよ♪

ドイツのお土産!▽エコバッグ

エコ先進国ドイツでは、毎日使う日用品にも環境や社会的に配慮された商品が多く見られます。

そのうえ品質もデザインも優秀なものがたくさんあります。

ドイツでは買い物をする時には買い物袋を持参するのがお約束です。

日本でも定着しつつありますが、ドイツでは「エコバッグ」という言葉が無いほどごく普通のことなので「エコバッグください」と言っても通じないのでご注意下さい。

あえて呼ぶならアインカウフスタッシェ(買い物袋)やテューテ(袋)になります。

たいていのスーパーでレジ横に置いてあるのですぐに見つけられますよ(約1ユーロ~)。

丈夫で安いうえにグッドデザインなものが多いので、お土産にお勧めです。

ちなみにドイツ人は、一枚ずつくたくたになるまで使い込みます。

是非、家族・友達・恋人や自分へのお土産として、世界でも人気のドイツブランドを買ってみて下さい♪

ドイツの雪について

あたたかい春の季節になりましたが、今回はドイツ語で雪に関する単語を勉強していきましょう!

是非書きながら、覚えて見て下さい♪

der Schnee 雪

Es schneit. 雪が降っています。

die Schneeflocke 雪の結晶

der Schneesturm 大雪

der Schneemann 雪だるま

der Schneeball 雪玉

der Schneestiefel スノーブーツ

überwintern 冬眠

die Kälte 寒さ

der Schal マフラー

die Handschuhe 手袋(5本指別れている)

die Fäustlinge ミトン手袋(4本指が別れていない)

die Winterjacke 冬用コート

die Mütze 帽子

der Schlitten そり

die Skipiste スキー場

der Ski スキー板

Ski fahren スキーをする

die Skibrille スキー用ゴーグル

die Skimütze スキー用帽子

die Skistiefel スキー靴

ドイツの雪について

あたたかい春の季節になりましたが、今回はドイツ語で雪に関する単語を勉強していきましょう!

是非書きながら、覚えて見て下さい♪

der Schnee 雪

Es schneit. 雪が降っています。

die Schneeflocke 雪の結晶

der Schneesturm 大雪

der Schneemann 雪だるま

der Schneeball 雪玉

der Schneestiefel スノーブーツ

überwintern 冬眠

die Kälte 寒さ

der Schal マフラー

die Handschuhe 手袋(5本指別れている)

die Fäustlinge ミトン手袋(4本指が別れていない)

die Winterjacke 冬用コート

die Mütze 帽子

der Schlitten そり

die Skipiste スキー場

der Ski スキー板

Ski fahren スキーをする

die Skibrille スキー用ゴーグル

die Skimütze スキー用帽子

die Skistiefel スキー靴

▽ドイツの冬

ドイツの冬についてですが、ドイツの冬は日本に比べ全体的に寒いです。

ドイツは北海道と同じくらいの緯度なのでここからも寒さが想像できると思います。

ドイツと一言に言っても日本と同じように地域によって気候が変わってきます。

▽ドイツで冬を感じる時期

ドイツは夏であっても夜や日陰に入ると半袖じゃ少し肌寒く感じるほど涼しい所ですが、本格的に寒さを感じ始めるのは11月後半くらいで2月頃まではかなり冷え込むことが多いです。

11月頃から平均気温も6度前後と低くなり、2月に向けて月を追うごとに低くなっていきます。2月の平均気温が0度前後になってきます。夜間はマイナス気温ということもあります。

▽ドイツの降雪状況

そんなに寒いと雪はたくさん降るのか、と思う方も多いかと思いますがドイツはそこまで雪が降り積もるという事はあまりないです。

ただし、これも地域によって違いがあります。

一般的には北部の方が寒くて雪が降る、といったイメージがありますが、ドイツは逆にミュンヘンなどのアルプス付近のドイツ南部の地域の方が寒く、雪が積もることが多いです。

このように南部の方が気温も低く雪も積もりやすいのですが、北部はバルト海に面しているため風が非常に強くより寒さを感じやすい地域になります。

北部では寒くなると雨も多く、天気もどんよりする事が多く、一日中雨が止まないなんて事もあります。

▽冬の時期に過ごしやすいエリア

一番気候が良く過ごしやすい地域はドイツの中部にあたる地域になります。

フランクフルトなどのドイツの真ん中に近い地域だと比較的気候も安定し、過ごしやすいのでオススメです。

ただ、ドイツ全体に言えることは冬の太陽が出る時間がとても短いです。日が入るのは朝の8時頃で16時過ぎには日が沈んでいきます。

なのでドイツの冬は全体的にどんよりしているイメージかもしれません。

▽ドイツでの冬の服装

ドイツでの冬の服装は東北や北海道くらいのイメージです。

東北や北海道くらいのイメージでしっかりとニット帽や手袋などを用意してドイツの冬に備えると十分に対応できるくらいの気候です。

また、重装備で防寒できる服装でなくても、過ごせていけるかと思います。ただ、冷え性の方などはしっかり防寒対策をして下さいね。

▽ドイツの道路事情

日本の首都圏と同様、一旦積もると、住民は雪道に慣れていない為、交通はやや混乱します。

しかし、日本のように溶けてアイスバーンのようになるのは稀です。

欧州エリアで履かれている冬タイヤも、日本のスタッドレスとは設計が大きく違い、コンパウンドも硬く、日本でいうオールシーズンタイヤのような感じです。

冬でもアウトバーンを普通に走れるように、ショルダー剛性もなるべく夏タイヤに近づけているみたいですが、アイスバーンは対応できないようです。

▽ドイツの建物の中

ドイツは外に出るととても寒いのですが、家の中などの建物の中は非常に暖かく、暖房設備が充実しています。

蛇口をひねるとすぐにお湯も出ますし、日本のようにエアコンなどの器具はなく、Heizungといった暖房器具が一般的で横に付いてある取っ手をひねるだけで使用できる器具があるのですが、このHeizungだけで部屋全体がとても暖かくなります。

建物自体も日本と違って冬は暖かく、なのに夏は涼しく感じるような構造になっているので部屋の中は日本よりも快適だと思います。

ドイツでよく見かける、温水暖房の効率的な使い方、注意することをご紹介します。

【温水暖房】

日本でも北海道など寒い地域では殆どが石油タイプだと思われますが、ドイツでは温水ヒーター(お湯暖房)が一般的です(石油タイプも中にはあるようですが)。

中にお湯を循環させて部屋を暖めるのですが、そのお湯を沸かすのにはガスが使われています。

なお、床暖房も同じようにお湯が循環するタイプがほとんどです。

熱源は、家の中にあるボイラーだったり、建物ごとのセントラルヒーティングだったり、地域熱供給(Fernwärme)だったりします。

この暖房は、窓の下に設置されていることが多いです。窓は最新の断熱窓だったとしても、部屋の中で一番熱を逃がしやすい場所で、窓際は温度が低いのです。その下に暖房が設置してあると、温度差が自然の対流を促し、部屋全体を暖めることができます。

この温水暖房の効果は穏やかで、音はほとんどしません。エアコンの様に送風の音がするわけでもなく、存在を忘れてしまうほど静かです。(もし暖房から大きな音がするならば、空気が中に入り込んでいます。暖房効率が悪くなるので、空気を抜くことが必要です。)

最近の温水暖房には、サーモスタットバルブ(Thermostatventil)がついています。

サーモスタットバルブとは、設定した温度以下になるとバルブが開き、設定した温度以上になるとバルブが閉じるものです。これをきちんと使うことで、エネルギーを節約することができます。

使い方は、まず、部屋のどこかに温度設定パネルがあると思うので、そこで希望の温度に設定します。(アパートなどでは温度設定は管理人さんが管理するなどして、部屋には温度設定パネルが無い場合もあります。)

握り部分にスリット状の穴が開いていて、室温検知のために部屋の空気が入るようになっていて、温度設定パネルで設定した温度を「感知する度」になります。

最大5だと、部屋の空気がスリット状の穴から最大限に入るので、もし設定温度より部屋の温度が低かったら「お湯増加」と、すぐさま判断してくれます。

1は穴が絞られている状態なので部屋の空気があまり入らず、よって、設定した温度と部屋の温度の差が判断しにくい状態になります。

さらに最小は「*」のような雪の結晶マークになっていて、そこに合わせるとお湯を流すのをほぼストップします。

とは言っても部屋の温度を最低でも6度に保ちます。

バルブレベルの具体的な温度は以下のような感じです。

レベル*: 約6度

レベル1: 約12度

レベル2: 約16度

レベル3: 約20度

レベル4: 約24度

レベル5:約28度

秋と冬は、たとえ一日中そこにいなくても、実際には暖房をつけたままにしておくべきです。ただし、全開ではありません。15~16 度程度で十分ですよ。

使わない時は切った方がいいのかとも思いましたが、冷え切った部屋を暖める方が光熱費が高くなっちゃいます。

使い方の一例ですが、メインで過ごしている部屋は日中は2.5~3、就寝時は2。

バスルームは日中2.2、朝起きてすぐは着替えなどで寒いので2.5~3、シャワーを使った後は「*」にして窓開け換気、就寝時は2。

その他の場所、例えば玄関、廊下、寝室などは殆ど「*」に設定します。

ちなみに換気は、窓を斜め開けで長時間より、各部屋の窓やドアを一気に全開にして短時間がお勧めです。

壁が冷えるとそれを暖めるのにエネルギーを消費してしまうので、壁が冷えるまでやらずに、あくまで空気だけを一気に入れ替えるイメージです。

換気をする時はサーモスタットバルブは勿論「*」。

それから、長期で家を空ける時も「*」です。

ちなみに、住むなら、1フロアに1部屋のアパートメントではなく、1フロアに複数の部屋があるアパートがオススメです。理由は、上下左右のお部屋が暖房をつけてくれると、こっちの部屋まで勝手に暖かくなってくれるので、光熱費の削減になりますよ。

ドイツの建物は高断熱・高気密です。

高断熱・高気密は『熱しにくく、冷めにくい』のが特徴で、ドイツの建物は、30cmぐらいの厚さの石壁に、さらに断熱材が使われていることが多いです。断熱は外断熱と内断熱があるのですが、外断熱が好まれます。文化財保護などで建物の外観を変えられない場合には、内断熱が使われます。

石壁は室温に近い温度を持っています。

例えば、部屋で5分ぐらい、外の空気を入れて換気をしたとすると、外は氷点下でも、換気の後に窓を閉めたら、部屋はそれほど寒くなったとは感じないはずです。

ところが、同じ部屋で暖房を何日もつけていなくて、室温が10度ぐらいになったとします。これを温水暖房をつけて、暖めようとします。ガンガン暖めているつもりでも、部屋はなかなか暖かくなりません。下手をすれば2日以上、寒いままです。

これは、壁の温度が10度以下になってしまっているのが原因です。空気を暖めても、冷たい壁が熱を奪ってしまって、部屋の温度が上がらないのです。

こんな風に、高断熱・高気密の家は『熱しにくく、冷めにくい家』なのです。日本の家とはだいぶ違いますよね。

▽ガス代 節約方法

先程も説明しましたが、温水暖房はお湯を沸かすのにはガスが使われています。

現在、エネルギーコスト高騰のため、なるべく節約したいですよね。

暖房費を節約するための方法を紹介します。

○室温をきちんとコントロールする

冬の室温は20度ぐらいが最適と言われています。25度にまでする必要はないでしょう。温度1度下げると、6%のエネルギーを節約することができるそうです。

また、寝室は17度ぐらいが適温だそうです。他の部屋も、夜は暖房の温度を下げるようにすると、エネルギー節約の効果があります。

ただし、使っていない部屋や、旅行時で長期不在でも、室温が15度以下にはならないようにすることが大事です。再び暖めるのが大変になる他、湿気を集め、カビが生える原因となります。さらに、氷点下にすると、水道管が破裂して、大事になるので気をつけましょう。

○換気はこまめに

高気密の家では、意識して換気をしないと空気が入れ替わりません。こまめに数分間、しっかり窓を開けて換気をしましょう。窓を長時間、細く開けたままにしていても、壁が冷たくなるだけで、空気は入れ替わらず逆効果です。

換気をすることで、カビの原因となる湿気を追い出すことができます。

○夜はカーテンを閉める

新しい断熱窓であっても、窓は熱の逃げやすい場所です。カーテンやブラインドを閉め、冷気が入り込まないようにしましょう。ただし、カーテンは暖房の上にかからないようにします。

○窓やドアの気密性を上げる

窓やドアの気密性はとても大事です。窓枠にはプラスチックやゴム製のテープが貼ってあるのですが、年数が経つと劣化します。隙間風が入る場合は、このテープを張り直すと良いでしょう。テープを張る事は、賃貸でも許可されています。

Altbauの古い窓の場合は、2重窓効果にする透明シートがあるので、それを使うと良いでしょう。このシートを窓枠に貼りつけてドライヤーで温めると、ピンと張って、見た目は普通の窓とほとんど変わらなくなります。

○暖房の裏側の断熱

暖房の後ろ側は、屋外に熱が逃げやすい場所です。暖房の後ろの壁に反射板をつけて、断熱をすると効果があるそうです。下は、発泡スチロールのシートにアルミ箔がついているようなものです。ただし、カビの発生を避けるため、裏側はしっかりと接着するべきなのだそうです。

まとめると・・・

○サーモスタットバルブは室温のコントロールをする

○冷やし過ぎないように注意する

○室温をきちんとコントロールする

○換気はこまめに、しっかりとする

○夜はカーテンを閉めて保温する

○テープを張り変えて、窓やドアの気密性を上げる

○暖房の裏側の断熱も効果がある

是非参考にしてみて下さい!

▽雪の日は電車が遅れる!

たくさん雪が降ったら電車の遅れは必至です。雪が降ると大変なのが、電車の遅れ。長距離列車もSバーン(都市近郊電車)も、とにかくよく遅れます。Sバーンは地下鉄と同じく市民の足ですが、中心地以外は地上を走っているので、雪の影響をもろに受けます。

長距離列車の場合、大幅に遅れて乗り継ぎの電車に間に合わなかった……ということも多々あります。そんな時は駅構内の「Service Point」に行き、どの電車に乗ればよいか教えてもらいましょう。すでに切符を購入してある場合は、別の電車の切符に換えてもらいます。指定座席券の交換も可能です。

雪の日の駅はとにかく混雑していて、遅れる電車の本数が多いとちょっとしたパニック状態になっていることもあるので、時間に余裕を持ってプランを立てることをお勧めします。

▽極端に日の短い冬は、美術館などの開館時間も短い!

冬の間も時々青空が広がることがあります。雪が太陽に照らされてとてもきれい。でも凍った雪はちょっとやそっとでは溶けません。

ドイツの冬は、本当に日が短いです。冬至(12月22日頃)の日の出時刻は8時20分頃、日の入り時刻は16時25分頃。これはドイツの中央部に位置するフランクフルトのデータですが、北に行けば行くほど日は短くなります。

ただでさえ昼間が短くて観光にあてられる時間が少ない上、美術館やお城などの開館時間も一般的に冬の間は縮小されるので、事前に効率良いプランを練ることが必要です。ガイドもつい忘れて「しまった!」という事がよくあるそうですが、11~3月は16時くらいにはだいたい閉館してしまいます。朝も開くのは1時間くらい遅いため、見学できる時間は限られてきます。また小規模のところは完全クローズになることも・・・。

日が短いのと、昼間も太陽があまり出ないのとで、冬のドイツはまさに「どんより」とした雰囲気です。

日が落ちてからは何をするかというと・・・

○コンサートやオペラ鑑賞をする

○クリスマス市を見て周り、グリューワインを味わう

○ショッピングの時間に充てる(お店の営業時間は夏も冬も変わりません。)

などがあります。冬は気候的にはベストシーズンではないけれど、航空券やホテルの料金が最も安くなる時期ですし、ドイツのクリスマスを体験するため、あえてこの季節に旅行を計画する人も多いと思います。旅行を検討されている方は周り方を工夫して、満足できる冬の旅にしてくださいね!